02-05 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

2026年02月10日(火)

「サイエンスティーム」に本校生徒のポスターが掲載!

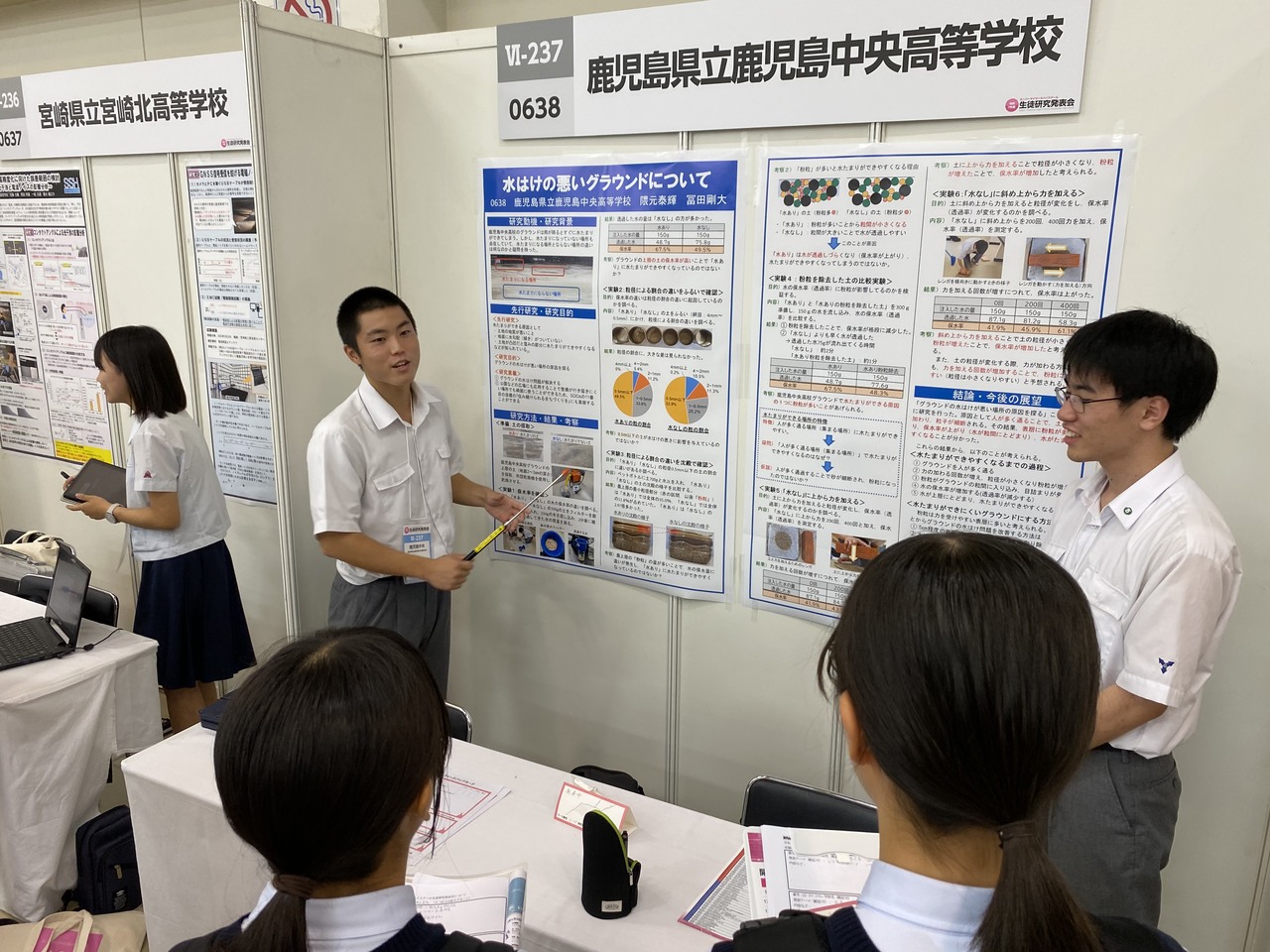

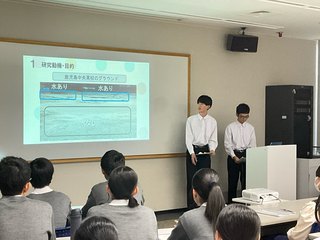

JST(科学技術振興機構)が運営するサイト「サイエンスティーム」に,本校生徒の研究発表ポスターが掲載されました。

【スティームチャレンジ】「水はけの悪いグラウンドについて」https://scienceteam.jst.go.jp/student/steam-challenge/2025_001/

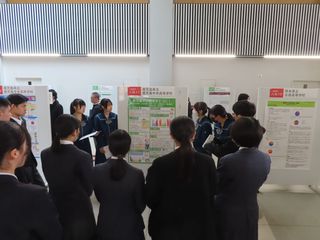

昨年8月に神戸で開催された「SSH生徒研究発表会@神戸」に参加した際,JSTの方に声かけしていただいたのが,掲載のきっかけだったそうです。下の写真は,昨年の神戸での発表の様子です。

2026年02月09日(月)

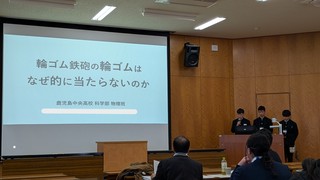

九州高等学校生徒理科研究発表大会で科学部物理班が最優秀賞を受賞!

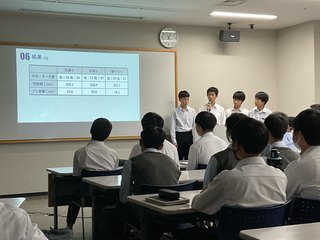

秋の県生徒理科研究発表大会で最優秀賞を受賞した科学部物理班が,2月7・8日に大分県・別府大学で開催された九州高等学校生徒理科研究発表大会に出場しました。

輪ゴムの飛び方に関する研究を行っており,県大会以降も地道に実験と検証を重ね,輪ゴムが曲がる場所を突き止め今回の大会に臨みました。

見事,物理部門最優秀賞を受賞!!

この受賞を大きな自信にして,来年度の総文祭に向けて更に研究を発展させてくれることを期待しています。

2026年02月02日(月)

12月・1月のSSH活動②

12月から1月にかけて県内外で多くの成果発表会が開催され,2年探究班がこれまでの研究成果を発表しました。県外派遣班6班は,10月の課題研究審査会以降,指摘や助言をもとに研究を重ね,内容をブラッシュアップして臨みました。

【第7回鹿児島県SSH交流フェスタ(12/11・宝山ホール)】

県内SSH指定校5校と招待校が集う合同発表会で2年探究班6班(ステージ2・ポスター4)が発表を行いました。1年生全員が参加し,自校の先輩はもちろん,他校の研究発表に触れ,今後の探究活動への意識を高める機会ともなりました。

▲県外派遣班・62A13班。ステージ部門で優秀賞を受賞!

▲県外派遣班・62D64班。審査員から今後が楽しみであると講評をいただきました。

ポスター会場では,発表だけでなくプレゼン力向上の研修・ワークショップも行われました。

【九州大学アカデミックフェスティバル2025「世界に羽ばたく高校生の成果発表会(12/21・福岡県)】

校外アンケート・インタビューなど精力的に活動する62A03班と62A16班が九州大学でポスター発表に臨みました。大学関係者の専門的な視点から質問や指摘を受け,課題や今後の方向性を見直す経験となりました。

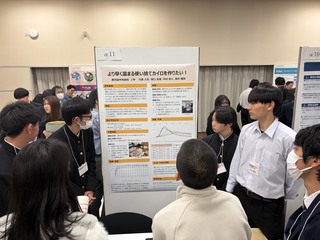

【科学三昧inあいち2025(12/26・愛知県)】

交流フェスタステージ部門で優秀賞を受賞した62A13班と,62C47班が参加した科学三昧は単なる発表会でなく,大学・企業ブースが充実した大規模なイベントで,参加人数は900人を超えていました。生徒は発表だけでなく最先端の研究や技術に直接触れる機会を得ることができました。

▲使い捨てカイロに関する研究

▲オリジナル自助具の開発を目指しています

多くの愛知県の高校生と交流をし,刺激を受けたと話をしてくれました。

【日本生物教育学会第110回全国大会中高生ポスター発表(1/11・大阪府)】

大阪教育大学で開催され,交流フェスタでステージ発表を行った62D64班が参加しました。微生物の活性化を通じて発電を試みる研究を行っているこの班はチームワークに優れ,毎日欠かさず測定を続け,その成果を形にしました。

専門家の方々から深い質問をいただき,緊張しながらも一つ一つ丁寧に説明する様子に頼もしさを覚えました。

【第6回高校生探究コンテスト(1/14・カクイックス交流センター)】

鹿児島県教育委員会が主催する探究コンテストに11班(スライド1班・ポスター10班)が参加しました。県内公立高校生約500名が集まり,それぞれの探究成果を発表しました。

▲ワークショップで他校生と交流しました

▲スライド部門で一次審査を通過した62A16班は社会科学分野で優秀賞を受賞!

ポスター部門では,理数分野にとどまらずさまざまな分野の研究班が参加・発表しました。

グッドデータコレクション賞や特別賞(企業賞)など5班が受賞し,研究内容の評価をいただけました。

【福島県立安積中学校・高等学校探究活動発表会・成果報告会(1/31・福島県)】

62D63班が英語によるポスター発表を行いました。安積中学校・高等学校様のご厚意で海外研修に関する生徒交流会も企画していただき,多くの学びを得られたそうです。国際共同研究プロジェクト(ICRP)を含めた62D63班のこれまでの活動については次号SSHニュースで特集します。

▲1月24日,ICRP合同発表発表会(最終)

これらの発表経験を通して,生徒たちは研究内容を深めるとともに探究に向き合う姿勢や発信力を着実に身につけています。今後もご期待ください。

2026年02月02日(月)

12月・1月のSSH活動①

本校ではSSHの取り組みとして、校内外でさまざまな学習活動を行っています。探究活動の進化だけでなく,発信や社会とのつながりを意識した学びが展開されました。主な取り組みを紹介します。

11月22日,カクイックス交流センターでものづくりキッズアカデミーが開催されました。鹿児島県主催の小中学生を対象としたものづくりイベントで、SSH校による研究成果発表ブースも設けられ,2年生の探究班2班が来場者にポスターで解説をしました。

▲塩田県知事にプレゼンを披露しました

12月5日,第一線で活躍される女性研究者による講演会を実施し,株式会社トヨタ車体研究所・デジタルエンジニア部の恒吉妙子様に講演いただきました。

研究の魅力や研究者としての歩みを伺うことで生徒たちは理系分野での進路やキャリアについてイメージを持つことができたようです。

12月9日,鹿児島大学教育学部の三浦芳恵先生より「探究活動を通して現代社会の諸課題に取り組むことの意義と課題」をテーマに,2年探究班と本校公民科教諭がオンラインでインタビューを受けました。

生徒は自らの探究活動を振り返りながら,問いに対し一生懸命言葉にして伝えようとする姿を見せてくれました。

12月13日,地域連携活動として山下小学校で出前実験教室を実施しました。昨年度に引き続き,3年生を対象に「万華鏡を作ろう」と「尿素の結晶で森を育てよう,酸とアルカリの反応を見てみよう」の2つの実験を行いました。

▲今回,先生役として応募してくれた8名

スライドで原理を説明した後,実際に道具を使って体験活動を行い,小学生にとって理解しやすいよう工夫しながら進めていました。

※児童の顔が映らないよう写真を一部加工しています。

山下小学校のみなさん,ありがとうございました。

12月25日,1年生を対象に「RESAS」に関する講座を実施しました。難しく捉えられがちなビッグデータですが,可視化された図表を読み解くことで地域課題を紐解く物語としての面白さを体験できたのではないでしょうか。誰もが客観的な根拠をもとに地域を語れるようになる,そんな新しい視点への大きな一歩となる講座となりました。

九州経済産業局地域経済部 吉田郁夫様 2~8組は各教室でオンラインで受講しました。

1月30日,本校SSH事業初の取り組みとして「探究I」探究計画審査会を実施しました。鹿児島大学・鹿児島国際大学から16名の先生方をお招きし,現時点での1年生の探究計画について審査いただきました。探究班計82班が15会場に分かれ,審査員から専門的な視点からの助言や領域を超えた講評をいただきました。本格化する2年次の探究活動につながる非常に有意義な機会となりました。

本校のSSHの取り組みは,科学的思考力や表現力を育成するとともに,社会や地域とつながる学びを推進することを目的としています。今後も多様な活動を生徒の可能性を伸ばしていきます。

2025年12月16日(火)

佐賀さいこう企画甲子園のゲスト参加

2年生の探究班(62A01)が佐賀さいこう!企画甲子園にゲスト参加しました。

先立って行われた鹿児島さいこう!企画甲子園において,「鹿児島の魅力を小・中学生に伝えたい 〜子ども視点のウェブサイト開設〜」というテーマで発表し,最優秀賞を受賞した4人はこの日に向けて,様々な準備を重ねてきました。11月末には佐賀の企画甲子園で最優秀賞を受賞した,佐賀大学に通う本校の卒業生(59期生の上村さん,尾辻さん)が,アドバイザーとして指導・支援を下さいました。

前日は,佐賀のバルーンミュージアム,県立博物館,東よか干潟ビジターセンターを見学し,佐賀県の文化に触れつつ楽しみました。

当日は佐嘉神社で祈願し,佐賀城本丸歴史館にて大勢の来場者の前で鹿児島県代表として,堂々と発表し,佐賀県の山口知事をはじめ,4名の審査員の方々から様々な視点で質疑応答を受けました。特に,テーマがウェブサイトの開設であるため,「どう人を呼び込むか」という点を深く掘り下げていただきました(本チームはゲスト参加のため審査はありません)。

今回の内容をもとに最終報告会ではブラッシュアップされた内容になってほしいと期待します。

2025年11月14日(金)

ドイツからの訪問

ドイツの大学関係者4名が,本校を訪れました。本校の教員研修について説明した後,SSH「探究II」の活動の様子を見学して頂きました。

2025年11月14日(金)

学びと交流が広がった10・11月のSSH活動・SSHニュース第45号

10月末から11月初旬にかけて,校内外で多くの学びや出会いが生まれ,生徒たちの主体的な活動が一段と深まりました。4つの主な取り組みをご紹介します。

【課題研究審査会】(10/31)

本校と連携協定を締結している関係先(鹿児島大学理学部・法文学部・教育学部・鹿児島県立博物館)より講師の先生をお招きし,課題研究審査会を実施しました。外部の発表会に参加が決定している探究II・6班へ,分野・領域を超えてご助言をいただきました。探究班としてスライド発表デビューとなりましたが,今後の課題を明らかにする良い機会となりました。

▲講師の先生方から沢山の質問が向けられ,どの班も10分超の質疑応答を経験しました

【イノベーションフェスタ】(11/6)

SSH指定校・宮城県仙台第三高校が主催する「イノベーションフェスタ」に,科学部2年生と62D63班がオンライン発表で参加しました。タイの高校と国際共同プロジェクトを行っている62D63班の4名は英語による発表と質疑応答に臨みました。

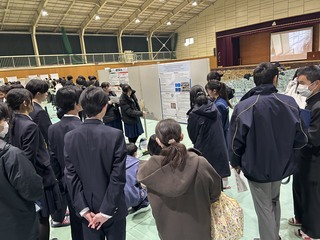

【SSH「探究II」中間報告会】(11/7)

2年生全90班が,ポスター発表形式で探究活動の報告をしました。SSH運営指導委員6名,鹿児島大学・志學館大学から15名の外部講師と鹿児島大学の留学生4名に来校いただき,各班の発表に対して丁寧な質問やご助言をいただきました。生徒たちは緊張しつつも,これまでの取り組みと今後の計画,現在の困りごとを説明し,研究を深めるためのヒントを多く得ようとしていました。

【ボランティア活動】(11/9)

鹿児島市主催の「こどもまんなかフェスタ2025」に,本校から25名の生徒がボランティアとして参加しました。科学ブースでは手作り万華鏡・ダイラタンシー・空気砲の体験を準備し,小さなお子様たちが目を輝かせながら楽しむ姿が見られました。(11/14の南日本新聞に関連記事が掲載されました。)

▲撮影許可を得た上で,ぼかし加工処理を行っています

校内外での経験を糧に,生徒たちは更に成長していきます。引き続きご支援をお願いいたします。

また,SSHニュース第45号を発行いたしましたのでご覧ください。

2025年10月29日(水)

生徒理科研究発表大会で科学部物理班が最優秀賞を受賞!

10月28日,カクイックス交流センターで開催された鹿児島県生徒理科研究発表大会に本校科学部の物理班と地学班が出場しました。

どちらの班もこれまでの研究成果をわかりやすくまとめ,堂々と発表しました。

▲地学班は先輩(探究班)の研究を引き継ぎました

▲物理班・輪ゴムの飛び方に関する研究をしています

その中で,物理班が部門最優秀賞に輝き,来年度の全国高等学校総合文化祭(あきた総文2026)の出場権を得ました!

これまでの取り組みに対し高い評価をいただくことができました。今後のさらなる活躍をご期待ください。

2025年10月20日(月)

9・10月のSSH事業と特設ホームページのお知らせ

9・10月に実施した本校SSH事業を紹介いたします。

【学年間交流会】

7月の1・2年の交流会(参照:SSHニュース第43号)に続き,9月12日に1・3年,10月10日に2・3年の交流会を実施しました。3年生はこれまでの探究活動の経験から,テーマ設定の工夫や中間報告会に向けた取り組みなど各学年にアドバイスし,下級生は次のステップへの意欲を高めていました。

▲積極的に上級生に質問していました

【卒業生による探究ワークショップ】

9月18日,60期生・吉山さんの企画で,卒業生による探究ワークショップを実施しました。大学でソーシャルシステムデザインを学んでいる吉山さんから「問いの設定」と「解答を自ら探究する方法」について紹介があり,約20名がグループを作り模造紙と付箋を使って体験しながら学びました。

▲サポートとして60期生2名が参加してくれました

【探究I生徒・職員オリエンテーション】

10月17日,探究Iで生徒・職員オリエンテーションを行いました。研究班の編成が完了した1年生は,これからテーマ設定の段階へ進みます。生徒向けオリエンテーションでは探究活動においてテーマが重要であること,また,先輩方が身近な疑問や困りごとをどのようにテーマに発展させていったか話がありました。

▲来年1月にテーマ審査会を予定しています

職員向けオリエンテーションでは,校内事業担当より「班担当職員としてどのように関わり,支援していくか」について確認がありました。

▲1学年職員。全教員で探究活動を支援しています

【SSH特設ホームページリニューアル】

このたび,本校SSH特設ホームページをリニューアルしました。これまでの取組紹介に加え,今後もコンテンツを充実させていく予定です。一部準備中のページもありますが,随時更新し,より多くの方に本校のSSH活動を知っていただけるサイトを目指します。

2025年09月19日(金)

SSHニュース第44号

SSHニュース第44号を発行しました。

令和7年度SSH生徒研究発表会で発表を行った3年生(先月記事)と,ICRP国際共同研究プロジェクトに参加している2年生へのインタビュー記事となっております。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)