02-05 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

2026年02月16日(月)

第2回「理工系で活躍されている女性研究者による講演会」(SSH関連)

SSHで行っている『リケジョ』育成講座の一環として,2年生の理系女子生徒を主とした,第2回「理工系で活躍されている女性研究者による講演会」を行いました。

講師に本校SSH運営指導委員をしていただいている,森永乳業株式会社研究本部食品機能研究所長 執行役員 田中美順様に,「食品の機能性研究のご紹介~食品メーカー研究開発職30年以上勤務のリケジョより~」というテーマで講演をいただきました。

御自身の進路をはじめ,なぜ研究者の道を選んだのか,また現在までの研究で食品のもつ機能性をどのように発見し活用しているか,臨床実験の手法,科学的根拠の重要性などをふまえてお話しくださいました。

参加した生徒の感想では,田中さんの研究への理念を聞いて研究職に興味を抱いたという声も聞かれました。今後の進路決定に役立ったと考えた生徒も多いようでした。

2026年02月10日(火)

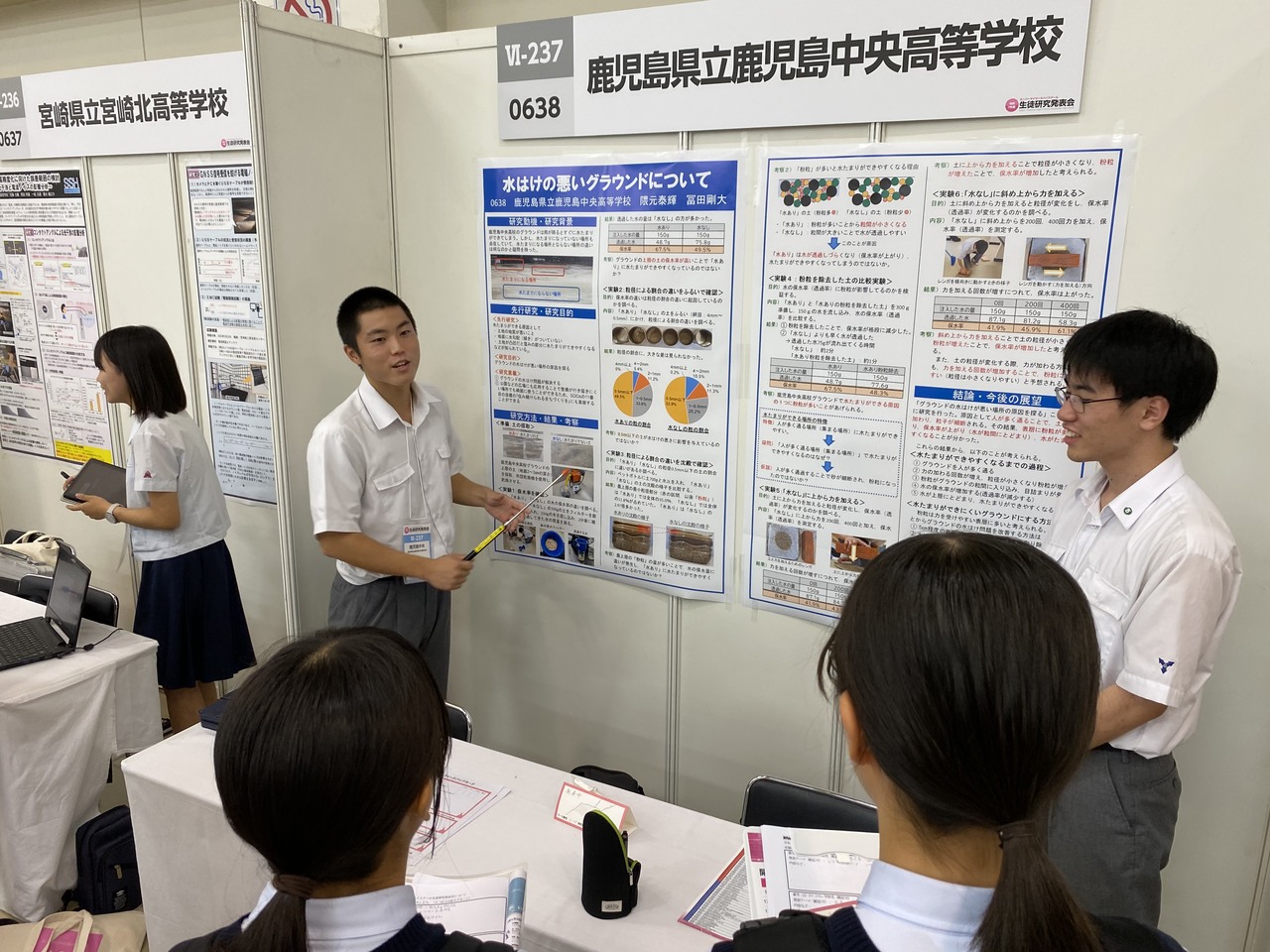

「サイエンスティーム」に本校生徒のポスターが掲載!

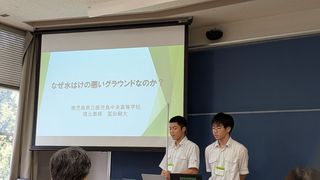

JST(科学技術振興機構)が運営するサイト「サイエンスティーム」に,本校生徒の研究発表ポスターが掲載されました。

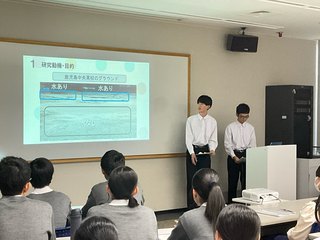

【スティームチャレンジ】「水はけの悪いグラウンドについて」https://scienceteam.jst.go.jp/student/steam-challenge/2025_001/

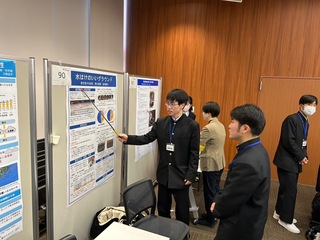

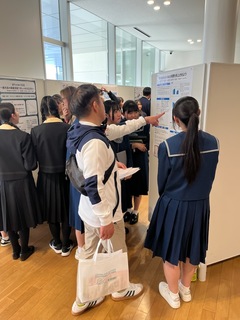

昨年8月に神戸で開催された「SSH生徒研究発表会@神戸」に参加した際,JSTの方に声かけしていただいたのが,掲載のきっかけだったそうです。下の写真は,昨年の神戸での発表の様子です。

2026年02月09日(月)

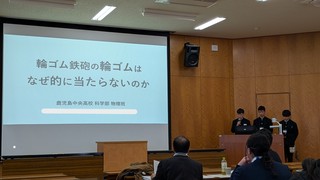

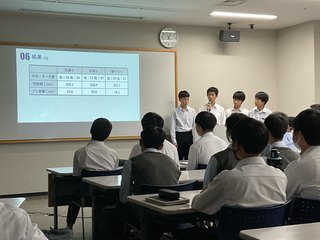

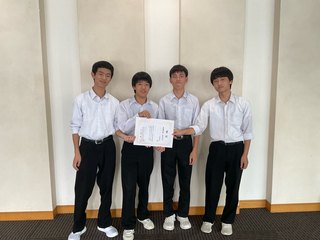

九州高等学校生徒理科研究発表大会で科学部物理班が最優秀賞を受賞!

秋の県生徒理科研究発表大会で最優秀賞を受賞した科学部物理班が,2月7・8日に大分県・別府大学で開催された九州高等学校生徒理科研究発表大会に出場しました。

輪ゴムの飛び方に関する研究を行っており,県大会以降も地道に実験と検証を重ね,輪ゴムが曲がる場所を突き止め今回の大会に臨みました。

見事,物理部門最優秀賞を受賞!!

この受賞を大きな自信にして,来年度の総文祭に向けて更に研究を発展させてくれることを期待しています。

2026年02月02日(月)

12月・1月のSSH活動②

12月から1月にかけて県内外で多くの成果発表会が開催され,2年探究班がこれまでの研究成果を発表しました。県外派遣班6班は,10月の課題研究審査会以降,指摘や助言をもとに研究を重ね,内容をブラッシュアップして臨みました。

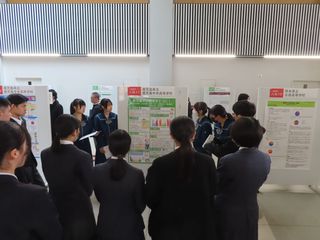

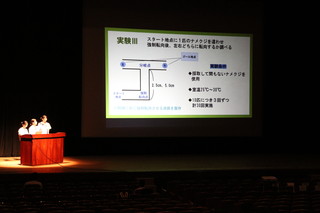

【第7回鹿児島県SSH交流フェスタ(12/11・宝山ホール)】

県内SSH指定校5校と招待校が集う合同発表会で2年探究班6班(ステージ2・ポスター4)が発表を行いました。1年生全員が参加し,自校の先輩はもちろん,他校の研究発表に触れ,今後の探究活動への意識を高める機会ともなりました。

▲県外派遣班・62A13班。ステージ部門で優秀賞を受賞!

▲県外派遣班・62D64班。審査員から今後が楽しみであると講評をいただきました。

ポスター会場では,発表だけでなくプレゼン力向上の研修・ワークショップも行われました。

【九州大学アカデミックフェスティバル2025「世界に羽ばたく高校生の成果発表会(12/21・福岡県)】

校外アンケート・インタビューなど精力的に活動する62A03班と62A16班が九州大学でポスター発表に臨みました。大学関係者の専門的な視点から質問や指摘を受け,課題や今後の方向性を見直す経験となりました。

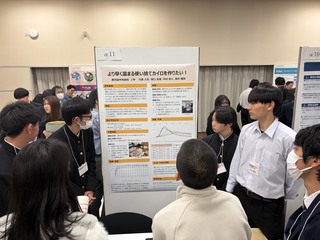

【科学三昧inあいち2025(12/26・愛知県)】

交流フェスタステージ部門で優秀賞を受賞した62A13班と,62C47班が参加した科学三昧は単なる発表会でなく,大学・企業ブースが充実した大規模なイベントで,参加人数は900人を超えていました。生徒は発表だけでなく最先端の研究や技術に直接触れる機会を得ることができました。

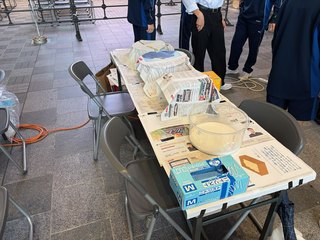

▲使い捨てカイロに関する研究

▲オリジナル自助具の開発を目指しています

多くの愛知県の高校生と交流をし,刺激を受けたと話をしてくれました。

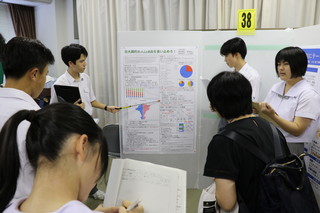

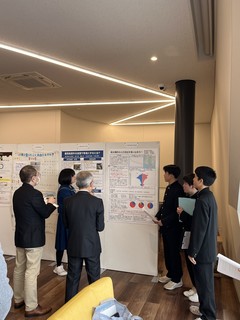

【日本生物教育学会第110回全国大会中高生ポスター発表(1/11・大阪府)】

大阪教育大学で開催され,交流フェスタでステージ発表を行った62D64班が参加しました。微生物の活性化を通じて発電を試みる研究を行っているこの班はチームワークに優れ,毎日欠かさず測定を続け,その成果を形にしました。

専門家の方々から深い質問をいただき,緊張しながらも一つ一つ丁寧に説明する様子に頼もしさを覚えました。

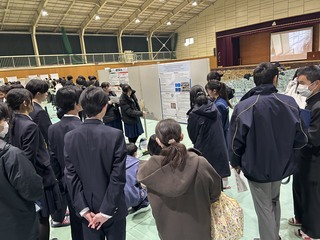

【第6回高校生探究コンテスト(1/14・カクイックス交流センター)】

鹿児島県教育委員会が主催する探究コンテストに11班(スライド1班・ポスター10班)が参加しました。県内公立高校生約500名が集まり,それぞれの探究成果を発表しました。

▲ワークショップで他校生と交流しました

▲スライド部門で一次審査を通過した62A16班は社会科学分野で優秀賞を受賞!

ポスター部門では,理数分野にとどまらずさまざまな分野の研究班が参加・発表しました。

グッドデータコレクション賞や特別賞(企業賞)など5班が受賞し,研究内容の評価をいただけました。

【福島県立安積中学校・高等学校探究活動発表会・成果報告会(1/31・福島県)】

62D63班が英語によるポスター発表を行いました。安積中学校・高等学校様のご厚意で海外研修に関する生徒交流会も企画していただき,多くの学びを得られたそうです。国際共同研究プロジェクト(ICRP)を含めた62D63班のこれまでの活動については次号SSHニュースで特集します。

▲1月24日,ICRP合同発表発表会(最終)

これらの発表経験を通して,生徒たちは研究内容を深めるとともに探究に向き合う姿勢や発信力を着実に身につけています。今後もご期待ください。

2026年02月02日(月)

12月・1月のSSH活動①

本校ではSSHの取り組みとして、校内外でさまざまな学習活動を行っています。探究活動の進化だけでなく,発信や社会とのつながりを意識した学びが展開されました。主な取り組みを紹介します。

11月22日,カクイックス交流センターでものづくりキッズアカデミーが開催されました。鹿児島県主催の小中学生を対象としたものづくりイベントで、SSH校による研究成果発表ブースも設けられ,2年生の探究班2班が来場者にポスターで解説をしました。

▲塩田県知事にプレゼンを披露しました

12月5日,第一線で活躍される女性研究者による講演会を実施し,株式会社トヨタ車体研究所・デジタルエンジニア部の恒吉妙子様に講演いただきました。

研究の魅力や研究者としての歩みを伺うことで生徒たちは理系分野での進路やキャリアについてイメージを持つことができたようです。

12月9日,鹿児島大学教育学部の三浦芳恵先生より「探究活動を通して現代社会の諸課題に取り組むことの意義と課題」をテーマに,2年探究班と本校公民科教諭がオンラインでインタビューを受けました。

生徒は自らの探究活動を振り返りながら,問いに対し一生懸命言葉にして伝えようとする姿を見せてくれました。

12月13日,地域連携活動として山下小学校で出前実験教室を実施しました。昨年度に引き続き,3年生を対象に「万華鏡を作ろう」と「尿素の結晶で森を育てよう,酸とアルカリの反応を見てみよう」の2つの実験を行いました。

▲今回,先生役として応募してくれた8名

スライドで原理を説明した後,実際に道具を使って体験活動を行い,小学生にとって理解しやすいよう工夫しながら進めていました。

※児童の顔が映らないよう写真を一部加工しています。

山下小学校のみなさん,ありがとうございました。

12月25日,1年生を対象に「RESAS」に関する講座を実施しました。難しく捉えられがちなビッグデータですが,可視化された図表を読み解くことで地域課題を紐解く物語としての面白さを体験できたのではないでしょうか。誰もが客観的な根拠をもとに地域を語れるようになる,そんな新しい視点への大きな一歩となる講座となりました。

九州経済産業局地域経済部 吉田郁夫様 2~8組は各教室でオンラインで受講しました。

1月30日,本校SSH事業初の取り組みとして「探究I」探究計画審査会を実施しました。鹿児島大学・鹿児島国際大学から16名の先生方をお招きし,現時点での1年生の探究計画について審査いただきました。探究班計82班が15会場に分かれ,審査員から専門的な視点からの助言や領域を超えた講評をいただきました。本格化する2年次の探究活動につながる非常に有意義な機会となりました。

本校のSSHの取り組みは,科学的思考力や表現力を育成するとともに,社会や地域とつながる学びを推進することを目的としています。今後も多様な活動を生徒の可能性を伸ばしていきます。

2025年12月16日(火)

佐賀さいこう企画甲子園のゲスト参加

2年生の探究班(62A01)が佐賀さいこう!企画甲子園にゲスト参加しました。

先立って行われた鹿児島さいこう!企画甲子園において,「鹿児島の魅力を小・中学生に伝えたい 〜子ども視点のウェブサイト開設〜」というテーマで発表し,最優秀賞を受賞した4人はこの日に向けて,様々な準備を重ねてきました。11月末には佐賀の企画甲子園で最優秀賞を受賞した,佐賀大学に通う本校の卒業生(59期生の上村さん,尾辻さん)が,アドバイザーとして指導・支援を下さいました。

前日は,佐賀のバルーンミュージアム,県立博物館,東よか干潟ビジターセンターを見学し,佐賀県の文化に触れつつ楽しみました。

当日は佐嘉神社で祈願し,佐賀城本丸歴史館にて大勢の来場者の前で鹿児島県代表として,堂々と発表し,佐賀県の山口知事をはじめ,4名の審査員の方々から様々な視点で質疑応答を受けました。特に,テーマがウェブサイトの開設であるため,「どう人を呼び込むか」という点を深く掘り下げていただきました(本チームはゲスト参加のため審査はありません)。

今回の内容をもとに最終報告会ではブラッシュアップされた内容になってほしいと期待します。

2025年11月14日(金)

ドイツからの訪問

ドイツの大学関係者4名が,本校を訪れました。本校の教員研修について説明した後,SSH「探究II」の活動の様子を見学して頂きました。

2025年11月14日(金)

学びと交流が広がった10・11月のSSH活動・SSHニュース第45号

10月末から11月初旬にかけて,校内外で多くの学びや出会いが生まれ,生徒たちの主体的な活動が一段と深まりました。4つの主な取り組みをご紹介します。

【課題研究審査会】(10/31)

本校と連携協定を締結している関係先(鹿児島大学理学部・法文学部・教育学部・鹿児島県立博物館)より講師の先生をお招きし,課題研究審査会を実施しました。外部の発表会に参加が決定している探究II・6班へ,分野・領域を超えてご助言をいただきました。探究班としてスライド発表デビューとなりましたが,今後の課題を明らかにする良い機会となりました。

▲講師の先生方から沢山の質問が向けられ,どの班も10分超の質疑応答を経験しました

【イノベーションフェスタ】(11/6)

SSH指定校・宮城県仙台第三高校が主催する「イノベーションフェスタ」に,科学部2年生と62D63班がオンライン発表で参加しました。タイの高校と国際共同プロジェクトを行っている62D63班の4名は英語による発表と質疑応答に臨みました。

【SSH「探究II」中間報告会】(11/7)

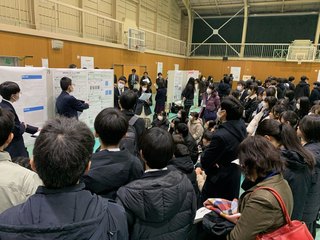

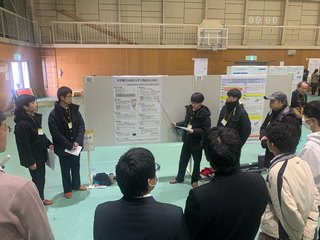

2年生全90班が,ポスター発表形式で探究活動の報告をしました。SSH運営指導委員6名,鹿児島大学・志學館大学から15名の外部講師と鹿児島大学の留学生4名に来校いただき,各班の発表に対して丁寧な質問やご助言をいただきました。生徒たちは緊張しつつも,これまでの取り組みと今後の計画,現在の困りごとを説明し,研究を深めるためのヒントを多く得ようとしていました。

【ボランティア活動】(11/9)

鹿児島市主催の「こどもまんなかフェスタ2025」に,本校から25名の生徒がボランティアとして参加しました。科学ブースでは手作り万華鏡・ダイラタンシー・空気砲の体験を準備し,小さなお子様たちが目を輝かせながら楽しむ姿が見られました。(11/14の南日本新聞に関連記事が掲載されました。)

▲撮影許可を得た上で,ぼかし加工処理を行っています

校内外での経験を糧に,生徒たちは更に成長していきます。引き続きご支援をお願いいたします。

また,SSHニュース第45号を発行いたしましたのでご覧ください。

2025年10月29日(水)

生徒理科研究発表大会で科学部物理班が最優秀賞を受賞!

10月28日,カクイックス交流センターで開催された鹿児島県生徒理科研究発表大会に本校科学部の物理班と地学班が出場しました。

どちらの班もこれまでの研究成果をわかりやすくまとめ,堂々と発表しました。

▲地学班は先輩(探究班)の研究を引き継ぎました

▲物理班・輪ゴムの飛び方に関する研究をしています

その中で,物理班が部門最優秀賞に輝き,来年度の全国高等学校総合文化祭(あきた総文2026)の出場権を得ました!

これまでの取り組みに対し高い評価をいただくことができました。今後のさらなる活躍をご期待ください。

2025年10月20日(月)

9・10月のSSH事業と特設ホームページのお知らせ

9・10月に実施した本校SSH事業を紹介いたします。

【学年間交流会】

7月の1・2年の交流会(参照:SSHニュース第43号)に続き,9月12日に1・3年,10月10日に2・3年の交流会を実施しました。3年生はこれまでの探究活動の経験から,テーマ設定の工夫や中間報告会に向けた取り組みなど各学年にアドバイスし,下級生は次のステップへの意欲を高めていました。

▲積極的に上級生に質問していました

【卒業生による探究ワークショップ】

9月18日,60期生・吉山さんの企画で,卒業生による探究ワークショップを実施しました。大学でソーシャルシステムデザインを学んでいる吉山さんから「問いの設定」と「解答を自ら探究する方法」について紹介があり,約20名がグループを作り模造紙と付箋を使って体験しながら学びました。

▲サポートとして60期生2名が参加してくれました

【探究I生徒・職員オリエンテーション】

10月17日,探究Iで生徒・職員オリエンテーションを行いました。研究班の編成が完了した1年生は,これからテーマ設定の段階へ進みます。生徒向けオリエンテーションでは探究活動においてテーマが重要であること,また,先輩方が身近な疑問や困りごとをどのようにテーマに発展させていったか話がありました。

▲来年1月にテーマ審査会を予定しています

職員向けオリエンテーションでは,校内事業担当より「班担当職員としてどのように関わり,支援していくか」について確認がありました。

▲1学年職員。全教員で探究活動を支援しています

【SSH特設ホームページリニューアル】

このたび,本校SSH特設ホームページをリニューアルしました。これまでの取組紹介に加え,今後もコンテンツを充実させていく予定です。一部準備中のページもありますが,随時更新し,より多くの方に本校のSSH活動を知っていただけるサイトを目指します。

2025年09月19日(金)

SSHニュース第44号

SSHニュース第44号を発行しました。

令和7年度SSH生徒研究発表会で発表を行った3年生(先月記事)と,ICRP国際共同研究プロジェクトに参加している2年生へのインタビュー記事となっております。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)

2025年09月02日(火)

科学部・探究班が夏の発表大会で受賞

この夏,科学部と探究班がそれぞれ参加した発表大会において受賞を果たしました。

科学部物理班は7月26日に開催された「SOJOサイエンスコンテスト2025」(崇城大学主催)のコンペティション部門において銀賞を受賞し,SSH生徒研究発表会に学校代表として参加した61D65班は,8月22日に開催された「2025PCカンファレンス」(コンピュータ利用教育学会主催)において口頭発表賞を受賞しました。

▲コンペティション部門で銀賞を受賞!

▲この夏はポスター・スライドの2つの発表を経験した61D65班

探究班は今回が最後の発表機会となりましたが,SSH生徒研究発表会のときから更にプレゼンテーション力が向上しており,堂々とした発表でした。

また,物理班は夏休みにSSH課題研究交流会(愛知県立一宮高校主催)にも参加し,名古屋大学の先生方や学生の皆さんから研究への貴重なアドバイスをいただきました。大学レベルの視点に触れたことは研究をさらに深める大きな契機となったようです。今後の活動もどうぞご期待ください。

▲名古屋大学・野依記念学術交流館にて

2025年08月08日(金)

SSH生徒研究発表会

8月6・7日に神戸国際展示場で開催された「令和7年度SSH生徒研究発表会」で,探究III・61D65班がこれまでの研究成果を発表しました。

7月の最終報告会ではステージ発表を行った61D65班ですが,そこから追実験を行い研究を進め,発表練習を重ねて今回の大舞台に臨みました。

▲発表練習会(7月)

▲6日,応援に駆け付けた野村校長と。

残念ながら部門代表校には選出されませんでしたが,多くの方々に興味を持っていただき,自分たちがしてきたことを十分に伝えられることができたようです。

▲長時間,ギャラリーが途切れることはありませんでした。

詳細は次号SSHニュースでお伝えします。

2025年07月17日(木)

SSHニュース第43号(探究Ⅲ最終報告会,鹿大教育学部との連携など)

SSHニュース第43号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)

2025年07月11日(金)

令和7年度SSH「探究III」課題研究最終報告会

宝山ホールでSSH「探究III」課題研究最終報告会を実施しました。

1・2年生だけでなく,教育関係者や保護者,近隣の中学校の生徒さんなど,多数の観覧者を前に,3年生すべての研究班が探究活動の集大成・成果を発表しました。

また今回は卒業生(57期・60期)がTAとして参加してくださいました。

ステージ発表では5つの班が発表と質疑応答を行いました。ときに専門的視点からの鋭い質問もいただきながら,質問に答えました。

なお,ステージ発表において1つの班はスライドもすべて英語で作成し,英語による発表を行いました(和訳のスライドもあり)。

ポスター発表は88の班が行いました。決められた時間でおよそ3回の発表を行いました。

今後,論文作成などの活動が残っていますが,今回の発表会で3年生の探究活動は一区切りという形になります。次年度,この発表を見た2年生がさらなる発表を行ってくれることを期待します。

2025年07月04日(金)

学年間(2年・1年)探究活動交流会

SSHにおける1年と2年の学年間交流会を行いました。

1年生がテーマ設定のアドバイスをもらい、今後の研究テーマ設定への手がかりを得ることと,2年生が現在取り組んでいる探究活動を振り返り,面白さや難しさを後輩に伝える中で,研究の方向性を再確認する手がかりとすることを目的に行いました。

1年生からの「なぜこのテーマに決めたのか」などの熱心な質問に2年生は,テーマが決まるまでの経緯,参考文献の紹介,研究内容や今苦労していることなどを口頭説明だけでなく,タブレットPCによる提示なども活用し,丁寧に答えていました。

21世紀郷中教育がコンセプトの一つである本校のSSH活動を体現できる有意義な活動となりました。

2025年06月14日(土)

エネルギー問題に関する講演会(探究I)

6月6日,1年生を対象にエネルギー問題に関する講演会を実施しました。

「環境・エネルギー・未来について自分ごと化して考えよう」をテーマに講演いただきました。

▲講師・石窪奈穂美 様(鹿児島大学理事(特命))

生活を支えるエネルギーや社会のあり方,暮らし方などを深く考える機会となりました。

2025年06月08日(日)

【ニュース動画】鹿児島大学教育学部との協定締結

5月26日に,鹿児島大学教育学部と本校との協定締結式を行いました。

6月7日にNHK鹿児島のニュースで放送されたので,ニュース動画のURLを掲載します。期間限定の公開と思われますので,お早めにご覧ください。

【NHK鹿児島ニュース】

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20250607/5050030918.html

2025年05月26日(月)

課題研究等協力についての協定締結(鹿児島大学教育学部)

5月26日,本校と鹿児島大学教育学部は「課題研究等協力に関する協定書」を締結しました。

本校にて,溝口和宏教育学部長と本校校長により協定書が交わされました。

令和6年度の理学部,法文学部に続き,今回,教育学部とも正式に協力関係を結ぶこととなりました。

(参照記事:鹿児島大学理学部との連携協定締結 鹿児島大学法文学部との連携協定締結)

本校SSH事業は「21世紀型郷中教育サイクル」の推進を重点取組に掲げておりますが,この協定により,今後教育学部の専門性を活かしたご指導を受けながら,より充実した探究活動が展開できることが期待されます。

2025年05月23日(金)

令和7年度SSH最終報告会のお知らせ

7月9日(水)に令和7年度鹿児島中央高等学校SSH「探究III」課題研究最終報告会を開催いたします。全研究班(93班)が,テーマ設定から開始した課題研究の成果をステージ・ポスターにより発表します。

詳細は添付資料,または本校SSH特設ホームページをご覧ください。

※参加は教育関係者・本校3学年保護者のみとさせていただきます。

R7_SSH最終報告会案内(教育関係者)[PDF:66KB]

鹿児島中央高校SSH特設ホームページ(申込フォームあり)

▲3年生・2年次の研究風景

2025年05月19日(月)

探究IIオリエンテーション(2学年)

5月16日,学校設定科目「探究II」のオリエンテーションを実施しました。今回は生徒と2学年職員で会場を分け,それぞれの立場に応じた内容の説明が行われました。

1年次「探究I」で研究計画書を完成させており,「探究II」では本格的に課題研究が始まります。

生徒向けオリエンテーションでは,校内事業担当が11月中間報告会までの活動について説明をしました。

▲研究目的・意義の重要性について話をしました

職員向けオリエンテーションでは,班担当職員としての関わり方や生徒が探究活動を進める上での各種手続方法等についてSSH推進部・校内事業チーフが説明をしました。

▲学校全体でSSH事業を支える体制を整えています

各班が主体的に課題に向き合い,それぞれの研究を深めていくことを期待しています。

2025年05月16日(金)

SSHニュース第42号(SSH科学講演会・法文学部との協定)

SSHニュース第42号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)

2025年04月25日(金)

令和7年度SSH講演会

午後,全学年および保護者(希望者)を対象にSSH講演会を行いました。

講師は鹿児島大学 理工学域理学系 理工学研究科の小山 佳一教授です。

クレーンゲームと物理学を関連させたお話は,生徒にもわかりやすく,また学問と日常の結びつきを知ることできました。

また,理学部の先取り履修の話や,入試の内容など,鹿児島大学の情報を細かく丁寧に教えて下さり,進学を考える多くの生徒が熱心にメモを取る姿がありました。

良き出会いに対して自分が運がある,夢があると思う気持ちの大切さを教えていただきました。

講演会後,課題研究に取り組んでいる科学部の生徒の質問に,丁寧に応じて頂きました。ありがとうございました。

2025年03月24日(月)

探究II研究班・発表会参加(2~3月)

2~3月に実施された県内外の課題研究発表会に,探究II研究班9班と家庭クラブ1班が参加しました。

第十回高校生国際シンポジウム 主催:一般社団法人Glocal Academy

(2月19・20日・宝山ホール,鹿児島市中央公民館)

61E82班「寝たきりの人が飲み込みやすい錠剤の条件について」

▲全国から402の発表申込があった中,見事書類審査を通過しました!

高校生・大学生・大学院生の課題探究/研究発表大会 主催:志學館大学

(3月16日・志學館大学)

61B21班「鹿児島黒牛を全国で人気に!!」

61B26班「南大隅町の人口流出を食い止めろ!」

▲61B21班は学部長賞を受賞しました

第7回高校生サイエンス研究発表会 主催:第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学

(3月16日・第一薬科大学)

61B29班「各国の童話と国民性の関係」

61C52班「ナメクジの交替性転向反応」

家庭クラブ「いざ防災!知識と体験で賢く身を守る」

日本生物教育学会第109回全国大会 主催:日本生物教育学会

(3月16日・安田女子大学)

61C46班「鯉の餌による成長速度の違い」

中高生課題研究発表会 主催:九州工業大学

(3月20日・九州工業大学)

61C49班「食品の抗菌効果」

61D56班「水はけの良いグラウンドについて」

鹿児島大学法文学部附属「鹿児島の近現代」教育研究センター主催「総合的な探究の時間」成果報告会

(3月22日・鹿児島大学郡元キャンパス)

61A05班「鹿児島県民の魚の消費を促すには」

▲優秀賞を受賞しました

各班,発表と質疑応答を通して深い学びを得られたようです。7月の最終報告会に向けての頑張りを期待しています。

2025年03月19日(水)

鹿児島大学法文学部との連携協定締結

11月に理学部との連携協定を締結しましたが,引き続き法文学部との連携協定を締結しました。

今回,法文学部長の藤内哲也先生をはじめ本校へ来校していただき,本校校長と連携協定書を交わしました。

藤内先生からは社会的な問題が山積する中で,文系学部として何ができるか,何が学べるか,また卒業後の進路など,連携を通して理解を深めたいということが述べられました。

これまでもSSHの探究活動などでご協力をいただいていたところですが,今回の連携によって大学の先生方からの専門的なアドバイスにより,いろいろな方面で視野を広げるだけでなく,高大接続や課題研究のさらなる発展,進路への理解や職員研修の充実などが期待できます。

2025年03月05日(水)

SSHニュース第40・41号(SSH先端機関研修・高校生国際シンポジウム・講演会など)

SSHニュース第40,41号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)

2025年02月27日(木)

第2回「理工系で活躍されている女性研究者による講演会」(鹿中央『リケジョ』育成講座Ⅲ)

2月21日(金)午後,森永乳業株式会社研究本部基礎研究所プロバイオティクス研究室の平工明里様を講師にお迎えし,講演会を実施しました。

当日は,理系で生物を選択している生徒を中心に,87名の生徒が参加しました。

講演の中にはクイズもあり,楽しい雰囲気の中,講演を聴いていました。また,講演の最後には質疑応答の時間もあり,生徒たちの質問に対しても丁寧に答えていただきました。

講演会終了後,全体の場で聞けなかったことを積極的に質問する生徒もいて,興味関心の高さがうかがえました。

2025年02月21日(金)

安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会

SSH指定校・福島県立安積高等学校が主催する「安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」に,本校から科学部2班(1年生6名・2年生1名)が外部参加校として参加させていただきました。

ポスターセッション形式による発表を行いましたが,2班共,多くの聴衆を前に堂々と発表できていました。

発表体験はもちろんのこと,遠方の学校との交流経験も今後の学校生活で活かしてほしいと思います。

▲2月7・8日。大雪の中での移動も経験しました。

2025年01月17日(金)

探究I「RESAS」に関する講演会

1年生が探究活動を本格化させる前に,ビッグデータの利活用や分析手法について学んでもらうため,九州経済産業局 地域経済部地域経済課 R E S A S調査員の須藤哲様,吉田郁夫様を講師に,『「RESAS」に関する講演会』を行いました。RESASとは人口動態や産業構造などのビッグデータを扱う, 国が提供しているサービスであり,お二方はその担当部署の職員というお立場です。

頂いた予習教材をもとに,情報Iの授業で簡単に今回扱うビッグデータはどのようなもので,なぜ国が作っているのかといった内容の説明を受けたり,RESASにアクセスして簡単な操作を体験したりしたうえで講演会に参加しました。

講演ではクイズがありつつ,鹿児島県内の人口推移を図やグラフで確認したり,鹿児島の生産物がどこで消費されるかなど,RESASによる詳細なビッグデータを扱いながらデータを見ていきました。

今回の体験・講演は今後の探究活動で調査分析をする際に必ず役に立つものです。ぜひ役立てより良い研究成果につなげていきましょう。

いきましょう。

2025年01月17日(金)

第5回 鹿児島県高校生探究コンテスト

カクイックス交流センターで開催された『第5回鹿児島県高校生探究コンテスト』に本校から2年生の探究班10班が参加しました。コンテストには「スライド発表」と「ポスター発表」の2部門が設定されていますが、本校はすべてポスター部門に参加しました。

午前のスライド発表を観覧し、ワークショップに参加したあと、いよいよポスター発表です。

まだまだ研究途中のものもありましたが、各班ともしっかり発表することができました。

聴衆からのアドバイスや他校の発表から得られたものも多かったようで、今後の探究活動の進展に期待です。