02-05 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

2021年07月09日(金)

6月の探究活動

6月の探究活動の様子を紹介します。

3年【探究III】

26日,本校で「元プロサッカー選手によるキャリア教育講演会」が実施されました。この講演会は「探究III」研究班によって企画され,運営もすべて生徒によって行われました。(昨年度の研究活動記事:研究風景(探究II))

鹿児島ユナイテッドFCから満留芳顕さんと田上裕さんをお招きし,サッカー選手として歩んだ経緯や引退してからのセカンドキャリアについて話をしていただきました。チャレンジすることや周囲に感謝することの大切さを教えていただきました。受講した生徒の人生において,大事な指針となる素晴らしい講演会でした。

3月に開催された高校生サイエンス研究発表会(第一薬科大学主催)に,本校から3つの研究班が参加し,今回,「振動班」の発表がアイディア賞を受賞しました。SSH指定以来,外部の発表会において初受賞を果たした振動班のメンバーに,先月末インタビューを行いました。

(▼3月 オンラインで発表会に臨んだ3班)

(▼振動班の4人。30分のインタビューでは話し足りない様子でした。)

インタビューの詳細はSSHニュース第19号をご覧ください。

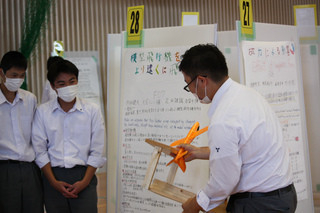

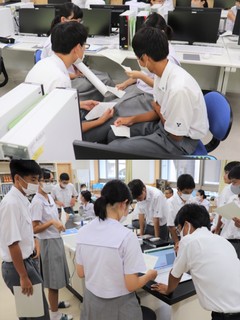

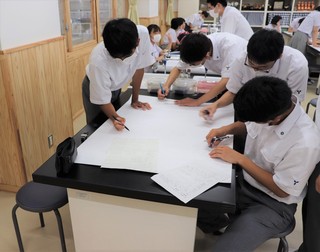

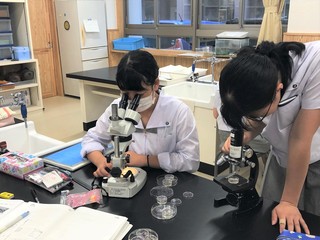

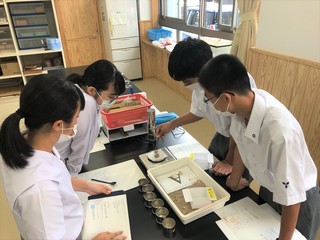

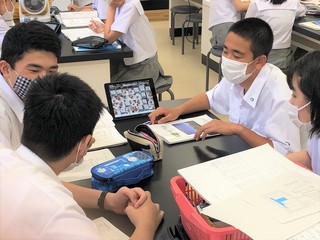

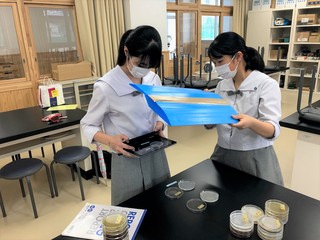

2年【探究II】

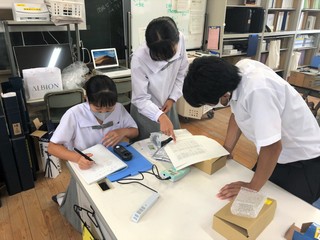

今年度の探究IIは,89の研究班が課題研究に取り組んでいます。現在,どの班も計画に沿って研究・実験を進めています。

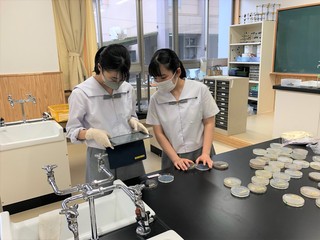

自分たちで手配した実験材料が到着し,開封に心躍る研究班員の様子です。

この班はユニークな研究テーマを扱っており,今後が楽しみです。

別の日の放課後,約1週間後の実験効果を調べるために準備を行っている班の様子です。

この班のように,「探究II」の授業外でも実験・準備・手続きを行おうとSSH推進室を訪れる研究班が増えています。主体的・計画的に行動する習慣がついてきました。

今後も定期的に本校のSSH事業や探究活動をブログでお知らせします。

2021年06月04日(金)

4月・5月の探究活動(全学年)

新年度になり2ヶ月が過ぎました。これまでの各学年の探究活動を紹介します。

1年【探究基礎】・・・課題研究に必要な技術と科学的な思考を身につけることを目的としています。4月はMicrosoft Wordで自己紹介ポスターを作り,クラスで発表を行いました。

発表後は,「与えられた条件以上の工夫が見られるか」などの点から生徒が相互に評価を行いました。

5月,本校SSH事業の一環である「開眼ゼミ」を2時間実施しました。「開眼ゼミ」については,SSHニュース第18号をご覧ください。

1年【探究I】・・・2年次に行う課題研究の「過程」を学びます。「探究I」合同オリエンテーション(参照記事:探究基礎・探究I(1年))後に始まった「学問探究」は,多種多様な学問の中から興味のある学問を調べ,調査した内容をレポートやポスターにまとめる学習です。

書籍や進路情報誌,インターネットのサイトを活用します。「『〇〇学』という言葉を初めて聞いた」と話す生徒も多いようです。

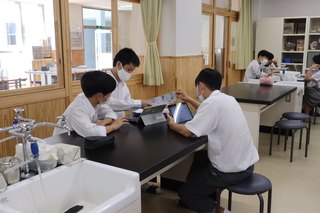

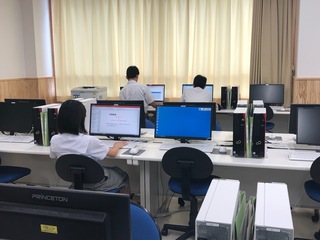

2年【探究II】・・・1年次に設定したテーマについて課題研究を行います。58期生探究IIの班は89班あり,それぞれ,先行研究調査や予備実験を開始しています。

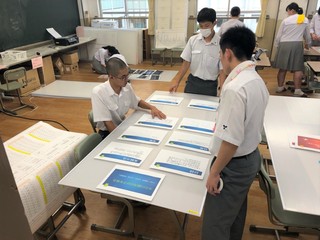

次の写真は,ある日の「探究II」の特別教室です。研究が終了した先輩方から返却された研究道具・材料が並べられています。

「この道具は,研究計画のあの場面で使えるんじゃない?」と話し,道具の引き継ぎが行われる班もありました。

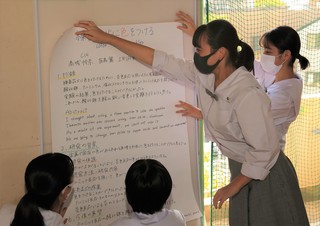

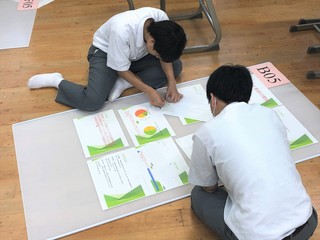

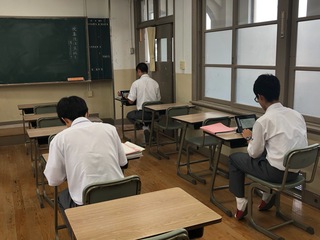

3年【探究III】・・・「探究II」で行った研究のまとめ作業を行います。7月に予定されている「SSH最終報告会」に向け,それぞれの活動場所で論文とポスター作成を進めています。

研究を終え,片付けを行う班もあります。アサガオ班はビニールハウスの撤収と清掃を行いました。約1年間,多くの生徒・職員がこの場所で育つアサガオを見守りました。57期生のアサガオ研究はここで一区切りです。

今後も定期的に本校のSSH事業や探究活動をブログでお知らせします。

2021年04月20日(火)

探究基礎・探究Ⅰ(1年)

先週から本格的に授業が始まりました。1年生「探究基礎」は,課題研究に必要な技術と科学的な思考を身につけることを目的としています。

写真は,あるクラスの「探究基礎」の授業です。

「この中には何が入っているでしょう?」

5つのおにぎり型の容器。これを開けずに,それぞれの中身を推測します。

振ったときの音の鳴り方・違いで推測します。

推測したあとは,予想した中身と「どうしてそう推測したのか」という理由をホワイトボードに書き出します。

「あなたはどう考える?どうしてそう考えた?」ということをグループ内やクラス内で伝える場面はこれから増えていきます。普段から思考し,人前で自分の考えを発表する習慣をつけることが大切となります。

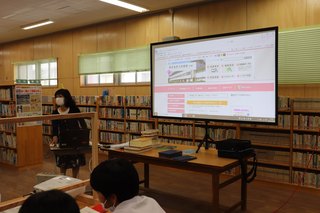

次は,別の時間の「探究基礎」で図書館オリエンテーションを行っている様子です。

図書室の使用方法や蔵書・雑誌の紹介の他,本の検索方法や学校外の図書館等の活用方法の説明がありました。探究活動や課題研究で書籍を探したり論文検索を行うことが多いので,積極的な図書館利用を薦めます。

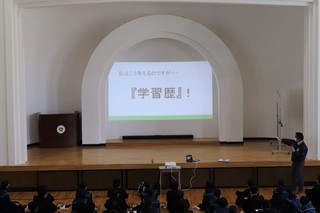

第1回「探究I」は合同オリエンテーションを行いました。「探究I」では課題研究の過程を学びます。

今回は担当教諭から「学問について」「課題研究を通して身につけてほしいこと」を中心に話がありました。

次回から「学問探究」が始まります。

1年生のSSH活動については今後もブログやSSHニュースで発信します。

2021年03月05日(金)

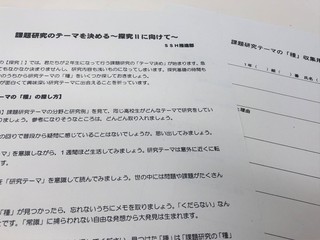

探究IIへ向けて(1年探究I)

1年生の「探究I」では,2年次「探究II」で行う課題研究のテーマ設定と研究計画書・予算書の作成を進めています。

各研究班は,計画書を担当の先生とレフリーの先生に提出し,研究・実験の可否について審査を受けます。

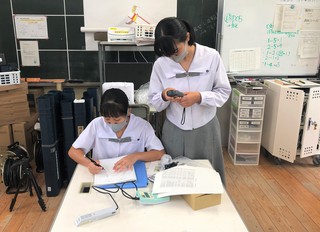

提出前に,質問や相談にSSH推進室を訪れる生徒が見られます。

研究を開始してからも「計画の見直し・修正」を何度も行うことになります。担当とレフリーの先生からの疑問や指摘を受け止め,ゆるぎない計画の土台を作っていきましょう。

次は,ある日の放課後の様子です。

「音」「植物の生長」を研究テーマとして考えている1年生に,共通性の高い研究を行っている2年生の先輩が研究の進め方についてアドバイスを行っているところです。

一年間,毎日コツコツと植物の世話と観察記録を続けた先輩の話を聞いて,後輩たちは何を感じたでしょうか。

次は,別の日の放課後の様子です。

「備品の〇〇を見せてもらっていいですか?」

と,1年生のある研究班が全員でSSH推進室にやってきました。

研究機器の機能を知るためには,実際に触って動かしてみるのが一番です。

初めて触る機器の説明書を読むと,2年生になって研究を進める自分たちの姿が思い浮かびます。

課題研究に一番必要なことは,探究する心を忘れないことです。新しいことに一歩踏み出す気持ちを持っていつもより少しだけ前に出れば,違う世界が見えます。課題研究を通してみなさんの世界を広げていきましょう。

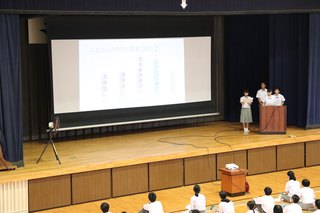

2021年02月12日(金)

科学講演会

本日7限、体育館で科学講演会を実施しました。

今年度は森永乳業、素材応用研究所所長の田中美順氏を講師にお招きし、『森永乳業(株)研究・開発のご紹介 ~企業の研究って何してる?~』という演題で講演をしていただき,研究を進める際の手順や,論文をまとめて発表するまでの過程などの苦労や達成感,実際に森永乳業での研究の内容などの説明を通してわかりやすく丁寧に説明していただきました。

自分たちが普段触れている商品の開発に携わっている方の講演ということで、生徒たちも終始興味を持って講演を聞いていました。

特に研究を進める手順や論文の提出については、現在探究I・IIで探究活動を行っている1・2年生にとって参考になったのではないかと思います。

また、後半では細菌の写真や実験データの画像を交えながら、実際に行われている研究についてお話をいただきました。普段触れている食品の背景に多くの複雑な研究が関わっていることに生徒たちも驚いたのではないでしょうか。

最後に「現在の勉強で無駄になるものは一つもない、自信をもって得意だといえる技術や能力を養ってほしい」とのアドバイスもあり、今後の探究活動をすすめるうえで非常に大きな示唆をいただいたと感じています。田中先生、ありがとうございました。

2020年11月27日(金)

SSHニュース第14号・第15号

SSHニュース第14号・第15号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2020年11月20日(金)

鹿児島県SSH交流フェスタ(2年)

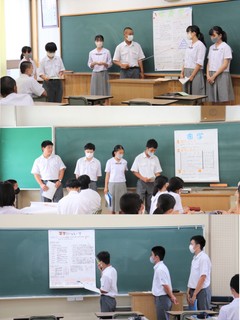

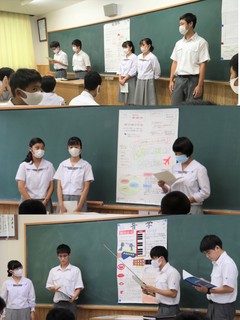

11月13日,霧島市の第一工業大学で第2回鹿児島県SSH交流フェスタが開催されました。県内SSH校の代表が,口頭発表とポスター展示でこれまでの研究成果を発表します。

今回は校内選考で口頭発表に選ばれた研究班を紹介します。

フェスタ参加班は10月の中間報告会でも活躍しましたが(参照記事:中間報告会に向けて),フェスタに向け発表内容に磨きをかけるべく,空き時間を利用して資料・発表の修正を自主的に行ってきました。

いよいよ迎えたフェスタ当日。本校から出場する3班は比較的早い順番で発表しました。

本校最初の発表は「振動発電とその応用について」を研究テーマとしている班です。

実験動画を挿入するなどの工夫が施されたスライド資料とメリハリのあるプレゼンテーションに会場内が惹き込まれていました。閉会行事では「非常に見やすく,分かりやすい発表資料でした」と講評されました。

その後に発表を行った「抗菌効果パワー」「アサガオが一番育つ条件」の2班は,英語によるプレゼンテーションに挑戦し,日々練習を重ねてきました。生徒達の熱意と成長に,指導を行った英語の先生は驚いていました。

会場から出た質問に堂々と答え,今後に活かすためメモをとる姿に,研究活動に対する情熱と誇りを感じます。

発表が無事終わりリラックスした昼食時間の様子です。お疲れ様でした!

上位の賞を獲得することはできませんでしたが,閉会後,校長先生より「皆さんの潜在能力の高さを改めて感じました。賞につなげることはできなかったけれど,ここまでの過程が大事です。大いに自信をもってください」と言葉をいただきました。

研究活動はこれで終わりでなく,これからも続きます。十分なデータを取り,時間をかけて考察することの重要性を今回感じることができました。

皆さんよく頑張りました!!!

(11月18日 南日本新聞に本フェスタの記事が掲載されました。)

2020年11月06日(金)

研究風景・ふり返り(2年探究II)

本校2学年ではSSH事業の一環として88の研究班が課題研究班に取り組んでいます。

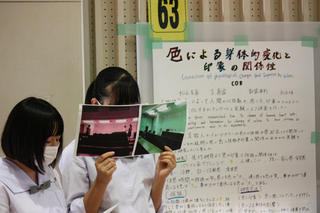

県SSH交流フェスタのポスター部門に参加する班に話を聞きました。

(「方言コスプレ~power of language~」を研究テーマにしている4人)

〇研究内容について教えてください。

-中学生の頃,「あなたの話し方,訛りがあるね。聞いていて落ち着く」と言われることが度々あって,方言が人に与える影響について興味をもつようになりました。研究では全国の方言がどのような印象を与えるのかを調査しています。

〇研究途中でおもしろい,興味深いと思ったことはありますか。また,工夫した点はありますか。

-私たちが作った標準語の原稿をその土地の方に読んでいただいています。初めて方言の音声データを聞いたとき,自分たちの研究が県を越えたことに感動しました。

-正確なデータをとるため,音声の高低を調節するアプリを使って条件を揃えようとしました。

〇苦労したこと,うまくいかなかったことがありますか。

-原稿読みの協力をいただける方を探すのに苦労しました。最初のアプローチは電話でしましたが,緊張して研究内容の説明ができず意思疎通がうまくいかないことがありました。

-アプリは,調節が難しくてまだ利用できていません。再度挑戦したいです。

(▽「京ことばの会」の方と連絡をとっている様子。「担当の先生の支えで研究が進められています。」)

(▽中間報告会は音声データを用いて発表しました)

-できるだけ多くの土地の方言データをとろうとしたのですが,思うようにいかず現在鹿児島,京都,津軽の3つにとどまっています。今後,研究を後輩に引き継いでもらって,全国の方言を対象にした研究になっていけばいいなと思います。

近く,津軽弁協会の方から音声データをいただけるそうで,「楽しみです!」と語ってくれました。

57期「探究II」の様子は過去記事からもご覧ください。

2020年10月29日(木)

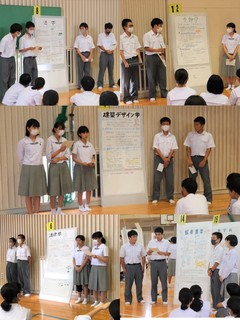

中間報告会 その3

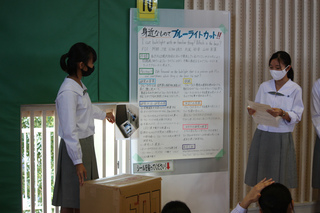

パソコンでポスターを作成した研究班の紹介をします。

57期生の中で初めて大判プリンターで印刷をした班の2人は「自分たちが作ったポスターがプリンターから大きくなって出てきたときの感動は忘れません!」と語ってくれました。

5つの研究班がパソコンで作成したポスターで報告会に臨みました。準備には時間がかかりましたが,各班立派な発表でした。

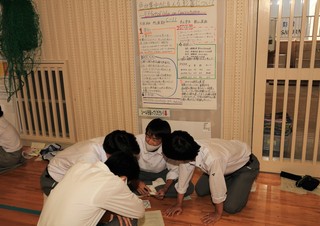

口頭発表班の様子です。県SSH交流フェスタのステージ発表に向け,パワーポイントで資料を作成しました。プレゼンテーションも見事でした。

質疑応答で受けたアドバイスや台紙に貼られたGOODシールQUESTIONシールなどをもとに,次の「探究II」の時間で研究のふり返りと見直しを行います。

更によい研究となるように頑張りましょう。

2020年10月29日(木)

中間報告会 その2

開会の挨拶,進行のアナウンスは放送部が行いました。

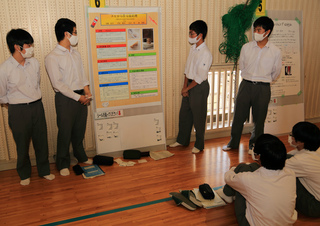

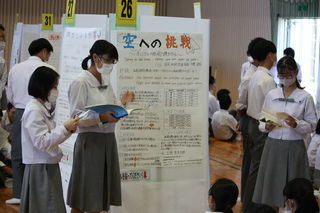

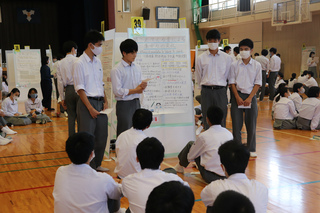

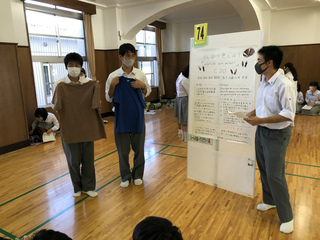

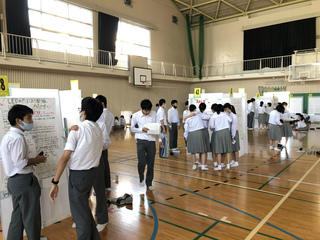

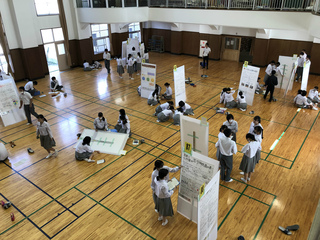

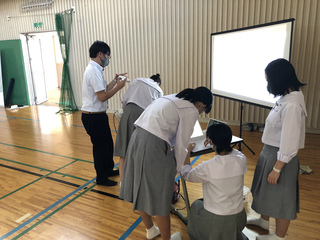

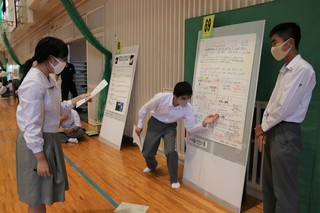

開始の合図と共に発表が始まりました。

中間報告会の目的は,これまでの進捗状況を報告するだけではありません。意見や助言をもらい,これからの研究の参考にします。

1年生も参加し,先輩の研究報告を聞いて強い刺激を受けたようです。研究テーマ設定のヒントが見つかったのではないでしょうか。

研究の詳細が伝わるように,実験装置や成果物,資料を提示して発表を行う班もありました。

他のメンバーが公欠のため一人で発表を行う研究班もありました。一人とは思えない立派な発表でした!

2020年10月29日(木)

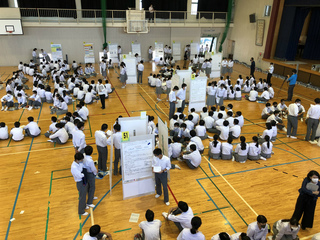

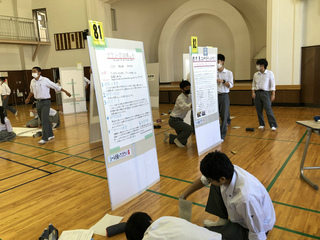

中間報告会 その1(2年探究II)

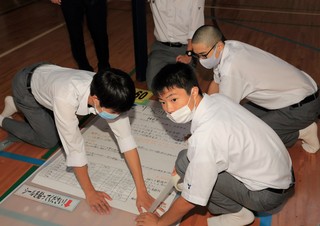

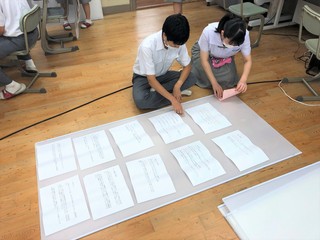

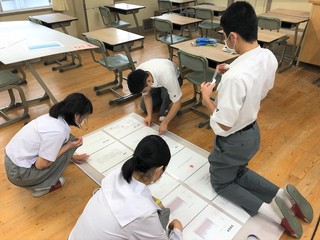

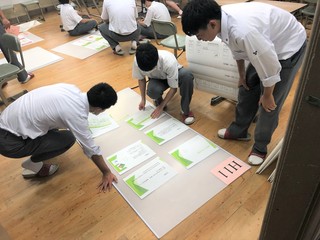

報告会開始直前,発表に必要なものの運搬・設置は生徒がすべて行います。

会場図にあわせて発表会場を完成させます。

今年度は,密を回避するために会場を体育館と講堂の2箇所に分けて実施しました。

口頭発表の準備も進んでいきます。

ポスターの設置が終わった班から発表練習に入ります。打ち合わせを行う班,メンバーを相手にリハーサルに臨む班など最後の準備に取り組みます。

2020年10月29日(木)

中間報告会へ向けて(2年探究II)

本校2年生は4月から課題研究に取り組んできました。10月23日の中間報告会に向け,どの研究班も準備を進めてきました。

88班のうち,県SSH交流フェスタに参加する8班は,パソコンで作成したポスターやパワーポイントのスライドを使って発表を行います。

後期に入り,「探究II」の時間と空き時間を利用して作成と修正を繰り返してきました。

「部活があるから今日はごめん!明日その分頑張る!」

メンバーが全員揃わない日もありましたが,見事なチームワークで乗り切りました。

多くの班が発表を行うので,準備も時間がかかります。報告会数日前から掲示パネルを作り上げました。

昨年報告会を経験した3年生も手伝ってくれました。

報告会前日,口頭発表を行う3班の希望で,放課後に教室でリハーサルを行いました。

先生からの指摘はすぐに書き留め,明日の本番に備えます。

「改善すべき点は今日のうちに修正しておきたいです」

生徒の熱意が伝わるリハーサルでした。

2020年10月23日(金)

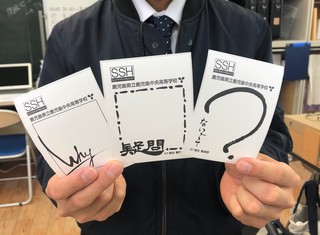

Questionシール

10月23日に実施する2年「探究II」中間報告会に向け,各研究班が発表準備を行っている中,ある注文品がSSH推進室に到着しました。

本校オリジナルの「Questionシール」です。2年生書道部員に作成してもらいました。

SSH校内事業の各発表会において,発表に対する評価は生徒が相互に行っています。

ポスター発表の評価はこれまでGOODシールのみ使っていましたが,「どうしてそのような結果になっているの?」「本当にそうであるのか?」など,発表を聞いた後に浮かんだ「問い」や「疑問」を発表者に伝えるときはこのQuestionシールを使います。

シールに書かれたコメントを参考に,中間報告会以降の研究方法を検討することもあります。当日は台紙にたくさんのシールが貼られているといいですね。

2020年10月16日(金)

探究IIに向けて(1年探究基礎・探究I)

後期,1年生の探究活動は,2年次に行う課題研究の「テーマ設定」に入ります。

9月の「探究基礎」の授業で図書館活用オリエンテーションを実施しました。

テーマ設定の過程で先行研究調査や論文検索などを行う機会が増えてきますが,調査の手段はインターネットだけではありません。オリエンテーションでは司書の先生に「書籍から情報収集を行う際のアドバイス」について話していただきました。

「調べようとしていることに関連する,具体的な用語をたくさん書き出してみましょう。関連用語を探すのに百科事典を使ってみるのも良い方法です。校外の図書館で本の検索をお願いするときも,具体性をもって照会すると,相手も本を探しやすいです」

是非実践してもらいたいものです。

県立図書館の検索サイトを使って実際に検索する作業も行いました。

ひとつの事象・事柄から派生させ,思考の幅を広げることは今後あらゆる場面で求められます。日常生活の中でも習慣づけていきましょう。

10月13日の「探究I」の授業では,2年次「探究II」に向けて合同オリエンテーションを実施しました。

課題研究を行っていく中で,もっとも重要かつ難しいのが「研究テーマの設定」であると一般的に言われています。

「研究の核となるテーマ。その『種』を見つけることを意識しながらしばらく生活してみましょう。意外と身近に転がっているかもしれないし,新聞や雑誌の中にあるかもしれませんよ」と話がありました。

テーマ設定についての講話のあとに,昨年神戸で開催されたSSH生徒研究発表会のDVDを鑑賞しました。

自分たちが行った研究の成果について堂々と発表している全国の高校生の姿に刺激を受けたようです。真剣な眼差しで映像を見聞きしていました。

これから長い時間をかけて研究テーマの設定に挑み,本格的に研究の準備を進めていきます。

高校生らしい自由で楽しい発想を大切に,後期も探究活動を頑張りましょう。

2020年10月08日(木)

SSHニュース第12号・第13号

SSHニュース第12号・第13号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2020年09月24日(木)

研究風景(2年探究II)

本校2学年ではSSH事業の一環として88班の研究班が課題研究に取り組んでいます。

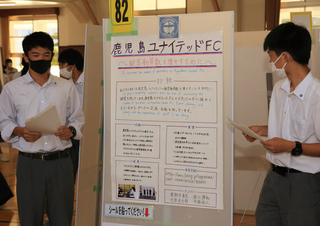

「地元のサッカークラブチームを盛り上げたい!!」

そんな熱い想いをもって活動している研究班がいます。

「鹿児島ユナイテッドFCの試合観客動員数を増やすために高校生の自分たちができることはなにか」を研究テーマとしている班です。

新型コロナウィルス対策のため外部との接触が制限される中,当初予定していた研究計画が思うように進められなかった彼らですが,ようやく先月鹿児島ユナイテッドFCのスタッフの方に話を聞いていただく機会を得ました。

生徒自らがアポイントメントをとり,学校紹介パンフレットを使ってスタッフの方々に本校SSHの主旨を説明します。そして自分たちが研究に対してどれほど熱意をもっているかを伝えます。

研究班の熱意が伝わり,今後の協力を快諾していただきました。

現在,さまざまな面から鹿児島ユナイテッドFCを盛り上げる企画を考えているようです。

これからも鹿児島中央高校は地元企業との連携を深めていきます。

「探究II」研究風景は過去記事からもご覧ください。

2020年09月18日(金)

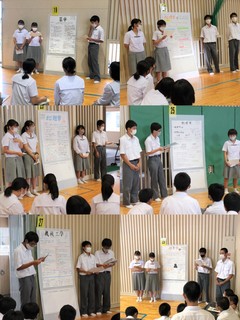

学問探究発表会(1年探究I)

1学年の学問探究学年発表会を9月15日に実施しました。

「学問探究」では,世の中に存在する多種多様な学問に触れ,その中から興味のある学問について調査・まとめを行ってきました。

学問探究過去記事:学問探究(1年探究I)

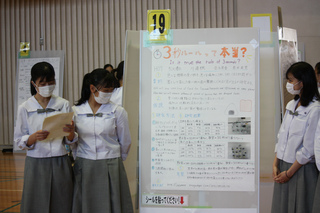

8月25日,9月1日に7つの学群・学類に分かれた予選発表会を行いました。ここで選出された代表班が口頭発表班,ポスター発表班として学年発表会へと進みます。

発表は生徒同士で相互評価を行います。相互評価をすることでそれぞれの発表の良い点,悪い点が見えてきます。

学年発表会当日,ポスター発表班はポスターを事前観覧の場所から体育館へ移動させ,設営を行いました。

7つの口頭発表班が予選発表会で選出されました。代表選出後,パワーポイント資料を作成し発表に臨みました。

1.産科学

2.物理学

3.住居学

発表を聞く生徒たちは「探究のいろは」評価用紙を使い,発表の評価をします。

29班がポスター発表を行いました。教室で行った予選発表会とは違う雰囲気の中,よりブラッシュアップした発表が行われていました。

ポスター発表の評価は「GOODシール」で行います。シールに書かれた短いコメントが発表の励みになります。

口頭発表後半。

4.生物学

5.国際関係学

6.教育学

7.言語学

さまざまな分野の発表が行われました。聞く側も真剣に代表の発表に耳を傾けていました。学問の広さや深さを感じることができた2時間だったと思います。

校長先生から,講評と「資料の構成や発表のときの発声など,どの班も素晴らしい内容でした。皆さんはたくさんの伸びしろを持っています。これからも頑張ってください」という励ましの言葉をいただきました。

2020年09月09日(水)

研究風景(2年探究II)

本校2学年ではSSH事業の一環として88の研究班が課題研究に取り組んでいます。

課題研究などの探究活動を始めとするSSH事業に対してJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)から多くの支援をいただいており,SSH予算により購入した物品はSSH推進室や理科準備室,SSH物品管理室に保管されています。

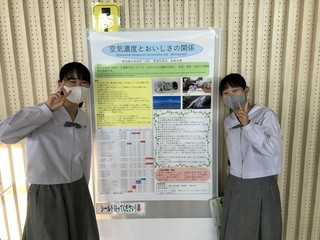

次は「空気の‘濃度’と‘おいしさ’」をテーマにしている研究班が使用している実験機器です。

この機器を使用すると二酸化炭素濃度,酸素濃度,風速,気圧など環境に関係する項目を測定することができます。このような機器は研究班が作成した実験計画書と予算書を基に購入されています。

研究班の生徒が先生にこれらの機器の使い方を教えている様子です。

本校の課題研究は様々な分野に広がっており,生徒のほうが研究について詳しく,生徒が「先生」となるときもあります。

各研究班が持つラボノートに,校内外多くの場所で測定した数値が書き込まれています。物品の長期貸出の許可を得て夏季休暇中も測定作業を行っていたようです。地理が専門の先生も,熱意ある生徒の話を興味深く聞いていました。

「この部屋の二酸化炭素濃度も測ってみますね」

慣れた様子で測定値を素早くラボノートに書き込む姿は,もう一人前の科学者のようです。

「探究II」研究風景は過去記事からもご覧ください。

2020年09月02日(水)

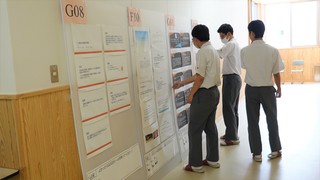

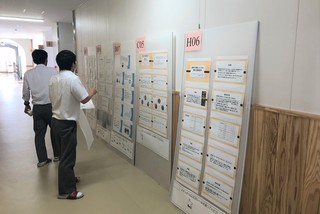

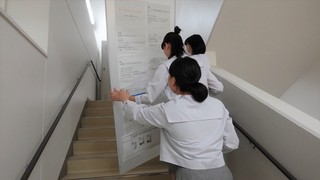

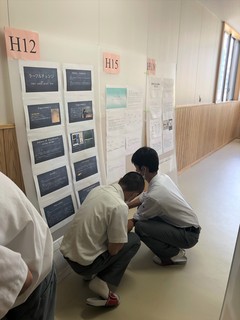

SSH最終報告会(3年探究III)

7月20日から31日にかけて,本校課題研究発表会「SSH最終報告会」を実施しました。

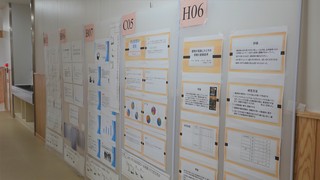

新型コロナウィルス感染拡大防止や三密回避のため口頭発表やポスターセッションは行わず,研究成果をスライドにまとめ,廊下に掲示する形で発表しました。

報告会準備の様子は過去記事をご覧ください。

・SSH最終報告会に向けて

・SSH最終報告会準備大詰めその1

・SSH最終報告会準備大詰めその2

・SSH最終報告会準備大詰めその3

研究班ごとに記念撮影も行いました。できあがったポスターを前に「探究でこんなに絆が深まるなんて思わなかったよね!」と思い出を語る様子が見られました。

全学年の生徒が全てのポスターを見ることができるように掲示フロアを数日おきにローテーションで交替する工夫を行いました。

ローテーション作業も生徒たち自身で行いました。計画表をもとに,次の場所に移動・設置している様子です。

報告会期間中は事務室前に大型ディスプレイ(55期生卒業記念品)を設置し,報告会の様子や撮影写真のスライドショーを再生しました。来校されたときにご覧になった保護者の方々も多かったのではないでしょうか。

現在の3年生が鹿児島中央高校SSH1期生です。皆さんの活動が鹿児島中央高校の課題研究の礎となっていくでしょう。ご苦労様でした!

※写真撮影のときだけマスクを外しました。

SSHニュース第12号「SSH最終報告会特集号」も併せてご覧ください。

2020年07月29日(水)

学問探究(1年探究I)

1年生の「探究I」の中で,「学問探究」に取り組んでいます。

「学問探究」は,多種多様な学問の中から興味のある学問を調べ,調査した内容をレポートやポスターにまとめる学習です。

個人で行う調査活動が終わり,現在グループ活動に入っています。

タブレットやパソコンを用いたインターネット上の情報だけでなく,図書室にある書籍からも情報収集を行います。

9月の学問探究発表会に向け,大判ポスターの清書を始めた班も出てきました。

放課後,自主的にポスター作成に取り組む班の様子です。

それぞれの班が目標を持って発表資料を準備します。計画を立てて実行する習慣が研究・調査を通して身についてきました。

2020年07月22日(水)

研究風景(探究II)

本校2学年ではSSH事業の一環として88の研究班が課題研究に取り組んでいます。

継続した研究を行い,SSH推進室を毎日訪れる班もあります。

「探究で使用するタブレットを借りに来ました!」

この研究班は植物の生長について研究をしており,生長の過程を朝と放課後に記録・撮影しています。

実験機材を借りるときは貸出簿に記入します。

校内の一画を使ってアサガオを育てています。

ビニールハウス内には,この研究班が考察した謎の装置が設置されています。

自分たちの研究について「朝の研究活動は朝課外開始までに終わらせないといけないので,時間がないときは焦ります。毎日観察する,生き物を扱った研究は大変です」と話してくれました。

また,「『時間の空いている人が記録・撮影する』ということにすると特定の人に集中してしまうので,最初に役割分担をはっきり決めました」と,これから課題研究を行う1年生へのアドバイスとなる言葉もありました。

この日,初めて開花が確認され,アサガオに毎日愛情を注いでいる4人に笑顔が見られました。

2020年07月17日(金)

SSH最終報告会準備大詰め(3年探究III)その3

続きです。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため今回の報告会は本校生徒・職員のみの参加となりますが,詳細は次号SSHニュース「SSH最終報告会特集号」と,本ブログに掲載します。

2020年07月17日(金)

SSH最終報告会準備大詰め(3年探究III)その2

続きです。

2020年07月17日(金)

SSH最終報告会準備大詰め(3年探究Ⅲ)その1

本校の課題研究発表会「SSH最終報告会」がいよいよ来週に迫ってきました。

今回はポスター掲示による発表となります。

パワーポイントのスライドを貼り付け,最後の仕上げです。

2020年07月17日(金)

研究風景(2年探究II)

本校ではSSH事業の一環として課題研究に取り組んでいます。

2年生は「探究II」を行っており,研究班の数は88班にのぼります。

放課後,色と心理の関係について研究をしている班が視聴覚室で実験を行いました。

実験の条件に合う部屋探しやそこを使用する手続きも自分たちで行います。

今回は短い時間しか部屋を借りることができませんでした。限られた時間の中で急いで準備・実験を終わらせます。

被験者の生徒も快く準備を手伝ってくれます。本校の生徒は仲が良くお互いの研究にとても協力的です。

実験の様子です。(研究班が撮影したものを提供してもらいました。)

今回の実験はどのような結果につながっていくのでしょうか。

2020年07月15日(水)

5つの実験(1年探究基礎)

1年生の「探究基礎」で「5つの実験」の演習を2週間かけて行いました。

物理・化学・生物・地学・環境分野の5種類の実験を「計画→実験→まとめ」のサイクルで実施します。

「探究基礎」では各分野の実験テーマに沿った計画を生徒自ら作成します。

実験テーマ1.熱を逃がさないためにはどうすればよいだろう?

実験テーマ2.どの金属を組み合わせたら大きな電流が発生するだろう?

実験テーマ3.どんなペットボトル風車を作れば発電量が大きくなるだろう?

実験テーマ4.空気中の微生物が多い場所はどこだろう?微生物の繁殖はどうすれば抑えられるだろう?

実験テーマ5.AとB,どちらが降下堆積物でどちらが火砕流堆積物だろう?その理由は?

まとめでは,実験時にタブレットで撮影した記録を用いて振り返る班が見られました。

「班で出した仮説は違っていたけど,次の疑問が生まれました」と,新しい課題も見つけたようです。

2020年07月11日(土)

研究風景(2年探究II)

本校ではSSH事業の一環として課題研究に取り組んでいます。

2年生では「探究II」を行っており,研究班の数は88班にのぼります。

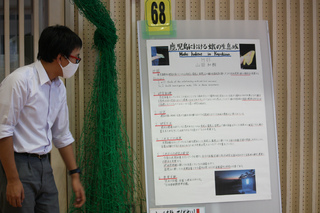

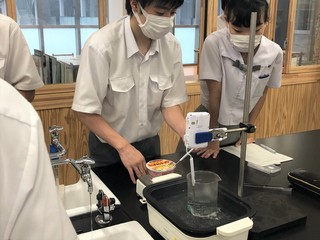

次の写真は,食品が持つ抗菌効果の研究をしている班の様子です。

毎日放課後に寒天培地を撮影し,変化を記録しています。

(※本記事の写真は,全て違う日に撮影したものです)

培地作成や条件変更などの試行錯誤を繰り返し,これまで使用したシャーレ(平皿)は100枚以上,記録写真は現在1500枚近くになっています。

「毎日記録するのは大変だけど,毎日見ているからほんの少しの変化でも嬉しくなります。」

「探究活動で班のメンバーとこんなに仲良くなれるとは思わなかったです。嬉しい。」

と話してくれました。

クラスも部活動も異なる彼女たちですが,班のチームワークは見事なものです。

2020年07月10日(金)

ICTを活用した授業

本校のSSH事業では,生徒が課題研究に取り組むだけではなく,先生方も授業改善に取り組んでいます。

1年生の国語(漢文)で,タブレットを使って授業をしている様子です。

問いに対する答えを先生のタブレットへ送信することで授業を展開していきます。

グループ学習をするとき情報共有を素早く行えることがICT機器の魅力です。

タブレットを用いた授業を受けた生徒からは「楽しい。ワクワクする。視覚と聴覚が刺激される。」という感想が聞かれます。

授業担当者は「前の授業を振り返りやすい。生徒の質問に対応した資料が授業中必要になったとき,すぐに検索して提示できる。」と言っていました。

試行錯誤の連続ですが,今後も鹿児島中央高校はチャレンジを続けていきます。

2020年07月09日(木)

SSH最終報告会に向けて(3年探究III)

本校の課題研究発表会,「SSH最終報告会」が7月20日(月)より行われます。3年生は発表に向けて追い込みの真っ最中です。

春の休校により報告会の準備時間が十分に確保できませんでしたが,昼休みなどの空き時間を使って自主的・主体的に取り組む3年生の姿に頼もしさを感じます。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため今回の報告会は本校生徒・職員のみの参加となりますが,詳細は次号SSHニュース「SSH最終報告会特集号」に掲載します。

2020年07月09日(木)

【お知らせ】SSH最終報告会参加について

7日1日に本ブログで案内しました「(探究III)SSH最終報告会」について,県内における新型コロナウィルス感染症の状況等を踏まえ,学校外部からの参加を控えていただき,本校生徒・職員のみの参加で実施することになりました。

報告会を楽しみにされていた保護者の皆さんも多いかと思いますが,ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。