02-05 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

2024年06月21日(金)

R6年度の学校紹介動画

放送部の生徒が,鹿児島中央高校の学校紹介動画を作成してくれました。どうぞご覧ください。YouTube鹿児島県教育庁高校教育課チャンネル(https://www.youtube.com/@kou-sinkou)でもご覧いただけます。

2024年06月20日(木)

STEAM JAPAN AWARD アイデア賞受賞【探究III60C60班】

「AIを使って高齢者見守りサービスを作る」というテーマで課題研究を行ってきた60C60班が3月,STEAM JAPAN AWARD2023→2024(中高生による社会課題解決を表彰するアワード)においてアイデア賞を受賞しました。

▲賞状・トロフィーと。

STEAM JAPAN公式サイトでインタビュー記事が公開されています。

1年次・テーマ設定のときから試行錯誤を繰り返してきた60C60班のこれまでについては,近くSSHニュースで特集します。

60C60班は別のコンテストにも応募しており,3~5月にかけて審査を3回受けました。こちらについても近日中にご紹介します。

▲2回目の審査準備(春季休業期間)

▲最終審査直前(5月)

なお,60C60班は7月10日のSSH「探究III」課題研究最終報告会でステージ発表を行います。

2024年05月31日(金)

令和6年度課題研究最終報告会のお知らせ

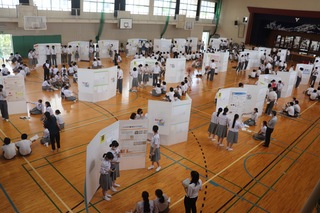

7月10日(水)に令和6年度鹿児島中央高等学校SSH「探究III」課題研究最終報告会を開催いたします。全研究班(94班)が,テーマ設定から開始した課題研究の成果をステージ・ポスターにより発表します。

詳細は添付資料,または本校SSH特設ホームページをご覧ください。

※参加は教育関係者・本校生徒保護者のみとさせていだだきます。

R6_鹿中央課題研究最終報告会案内(教育関係者) [PDF:78KB]

R6_鹿中央課題研究最終報告会案内(保護者)[PDF:80KB]

鹿児島中央高校SSH特設ホームページ(申込フォームリンクあり)

▲3年生・2年次の研究風景

2024年05月17日(金)

SSHニュース第35号

SSHニュース第35号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

SSHニュースバックナンバー(鹿児島中央高校SSH特設ホームページ内)

2024年03月21日(木)

第6回高校生サイエンス研究発表会

第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学が主催する「第6回高校生サイエンス研究発表会」に本校から9班が参加しました。

14日・18日にオンライン発表,17日は第一薬科大学(福岡市)で対面発表に臨みました。

審査員の方々からアドバイスや励ましをいただきました。7月の最終報告会発表に向けて研究が深まることを期待しています。

2024年02月26日(月)

第九回高校生国際シンポジウム

2月21・22日,宝山ホールで開催された「第九回高校生国際シンポジウム」に本校から3名の生徒が参加しました。

全国97校・309の申込に対し発表資格を得たのは114という,出場も難しかった今回,探究II研究班から初めて書類審査を通過することができました。

発表や質疑応答を通して研究に対する更なる学びを得たのはもちろんですが,パネルディスカッションや進路座談会の中で様々な分野の専門家からお話が聞けたこと,また全国の高校生に積極的に話しかけ今後の交流も約束するなど,参加者間の交流を深めながら,今後の進路選択や社会への理解を深めることができた,大変有意義な2日間となりました。

2024年02月22日(木)

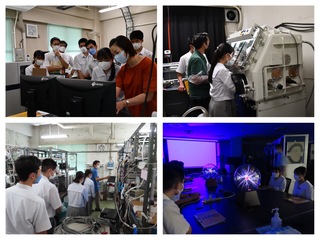

1学年SSH先端研究機関研修

10月に実施した学問探究発表会で上位に選ばれた5班14名が2月19・20日にSSH先端研究機関研修に参加しました。

〇九州大学水素エネルギー国際研究センター

西原正道教授に「現在の化石燃料や再生エネルギーにおける問題点と水素燃料の可能性」について研究内容を踏まえながらレクチャーを受けました。

〇九州大学中央図書館

館内を職員の方に案内していただきました。多くの書籍や資料がどのように管理され利用されているか,利用者が学習しやすい環境をどのように整えているか,「静かに過ごす」だけでなく「活発に議論できる場をつくる」工夫など,多くの視点から学びを得ることができました。

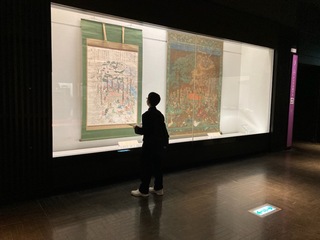

〇九州国立博物館

教科書や資料集等でよく目にするような歴史的資料を直接見ることができ,生徒たちはどの展示も興味深く見て回っていました。

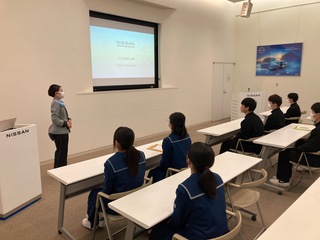

〇日産自動車株式会社 九州工場

工場内では制御されたロボットが正確に動く様子や,多くの人が働く様子などを間近に見ることができ,特に製造ロボットの動きに対して生徒から驚きの声が出ていました。

生徒からは「水素エネルギー国際研究センターの研修で西原教授が仰っていた『枠をしっかりと学習した上でその枠を壊し,常識を超えて研究していくのが大切』という話が印象に残りました」などという声が聞かれました。

2024年01月24日(水)

第4回高校生探究コンテスト

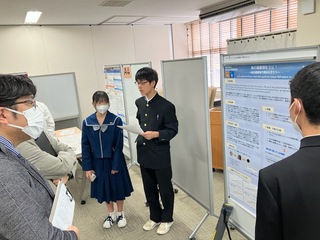

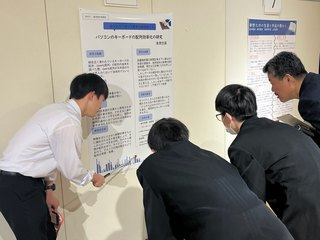

1月18日,県民交流センターで第4回高校生探究コンテスト(県教委主催)が開催されました。

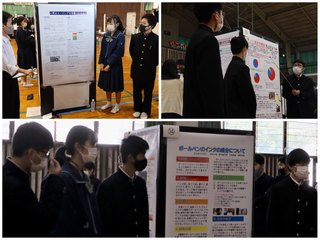

2学年からポスター発表部門に10班35名が参加し,これまでの研究成果を発表しました。

発表前に行われた生徒向けワークショップでは,講師の方から出されたテーマに対する自分のアイデアや意見をグループ内で述べる場面が多くありました。他校生との交流に笑顔もよく見られました。

ポスター部門は自由分野となっており,本校からも様々な分野の研究班が発表しました。

また,県内の様々な高校における探究活動の取り組みに触れる良い機会ともなりました。

今回は地元企業・団体も参加され,本校の研究班もいくつかの企業特別賞を受賞しました。コンテストに参加した生徒たちは,多くの方々から質問やアドバイスを受け,今後の研究意欲が高まったようです。

第4回高校生探究コンテストについては,鹿児島県教育委員会のホームページからご覧ください。第4回高校生探究コンテスト(探究学習成果発表大会)

2023年12月22日(金)

探究活動成果発表会(2年)

11・12月に探究活動の成果を報告・発表する会が校内外でいくつか開催されました。

11月17日(金)に,2年生全員がポスター発表を行った中間報告会についてはSSHニュース第34号をご覧ください。SSHニュース第34号[PDF:263KB]

中間報告会の他に,12月17日(日)に九州大学伊都キャンパスで開催された「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」に探究II研究班から2班,12月19日(火)に甲南高校で開催された「鹿児島県SSH交流フェスタ」に6班が鹿児島中央高校の代表として参加・発表を行いました。

【九州大学主催「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」】

▼参加した2班。AIを使ったサービスの開発,廃棄される魚の有効活用をテーマにそれぞれ研究を行っています。

AI班はタブレットで実演し,審査員に説明しました。

全体会では質問も行いました。

【鹿児島県SSH交流フェスタ】

今年で5回目の開催となります。今回初めて1年生全員が参加し,県内SSH5校のステージ・ポスター発表を観覧しました。いろいろな学校の様々な分野の研究発表に触れ,大変刺激を受けたようです。

他校生の前で発表した2年生はとても落ち着いていて,プレゼンテーション力もレベルアップしてきました。

2023年11月27日(月)

SSHニュース第33号

SSHニュース第33号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

2023年10月11日(水)

県立博物館との協定締結式

県立博物館と本校が,課題研究や実験教室等を円滑に実施するため,協力して事業推進を行うことを目的とした協定を締結しました。

県立博物館の方々には以前より探究活動における課題研究をはじめ,多くのご指導とご助言をいただいておりましたが,今回の協定によりその連携を一層強めることとなりました。

生徒にとっては,情報や助言をいただく場が増えるだけでなく,博物館をより身近に感じながら探究活動に取り組むことができ,これまで以上に科学的で創造的な研究を行えるのではないかと期待しています。

2023年09月14日(木)

SSHニュース第32号

SSHニュース第32号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

2023年07月04日(火)

SSH「探究III」最終報告会

7月4日,宝山ホールでSSH「探究III」最終報告会を実施しました。これまで校内で実施していた最終報告会ですが,今回初めて校外の大会場で実施しました。一日の様子を振り返ってみたいと思います。

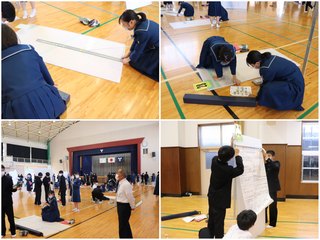

▼荷物の搬出から全て自分たちで行います。

▼ポスターパネルをリレー方式で運び込んでいます。

▼1・2年生が宝山ホールへ集合するまで3年生は準備・リハーサルを行いました。

当日はあいにくの空模様でしたが無事挙行することができました。

▼昨年度SSH科学講演会講師の日置光久氏(本校OB)に講評をいただきました。

▼2年生代表挨拶。

本校生にとって探究活動の終着点と言える最終報告会。研究内容の深化だけでなく,2年次の中間報告会と比べ情報デザインやプレゼンテーションなどの情報活用能力も大きく向上していました。

どの班も「後輩にこの研究を引き継いでほしい」という思いをもっていました。多くの研究が,後輩たちに引き継がれることを期待しています。

最終報告会の詳細はSSHニュース第31号[PDF:472KB]をご確認ください。

なお,SSHニュースバックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

2023年06月07日(水)

令和5年度SSH最終報告会のお知らせ

7月4日(火)に令和5年度鹿児島中央高等学校SSH最終報告会(課題研究成果発表会)を開催いたします。全研究班(87班)が,テーマ設定から開始した課題研究の成果を発表します。

詳細は添付資料,または本校SSH特設ホームページをご覧ください。

※参加は教育関係者・本校3学年生徒保護者のみとさせていだだきます。

▼2年次の研究風景

2023年05月27日(土)

SSHニュース第30号

SSHニュース第30号を発行しました。

なお,バックナンバーは以下のリンクからご覧いただけます。

2023年02月09日(木)

第3回 鹿児島県高校生探究コンテスト

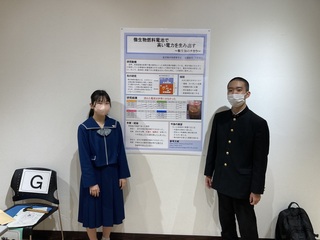

1月19日(木),2年生2名が,第3回鹿児島県高校生探究コンテストに参加しました。

2人は「微生物燃料電池で高い電力を生み出す」というテーマで,泥を利用した発電モデルについて研究しており,今回はその実験結果について発表しました。

「非常に緊張した」,「うまく説明することができなかった」と話す2人でしたが,回を重ねるごとに説明に慣れていく様子が見られ,審査員の質問等にもしっかりと答えることができていました。

発表後,「これからこの研究をもっと深くやってみたいと感じた」と話す2人,今後の活動も楽しみです。

2023年02月01日(水)

SSH先端研究機関研修(1年生)

1月25日〜27日の3日間,本校 1年生11名がSSH先端研究機関研修に参加しました。これは毎年1年生の代表生徒が大学や企業等を訪問して,最新の研究や取り組みについて学ぶ行事です。

今年度も,前期に「探究I」で実施した「学問探究」のポスター発表において,上位に入賞した生徒が参加しました。

今回は名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(

WPI-ITbM)を訪問しました。ITbMは化学と生物学の融合研究を行う研究拠点で,生徒たちは所属する教授から最新の研究についてレクチャーを受けたり,施設を見学して最新の設備を目にしたりしました。 参加した生徒は「今まで考えたこともなかったような研究を進められており、自分の中で新しい世界が広がり多くの知識を得ることができました」や「文系だから数学や理科はおろそかにしても良いという考え方は持たず、さまざまなことにチャレンジしていきたい」等という感想を述べており,非常に多くの学びがあったようです。

今回の研修では他にも名古屋市科学館やトヨタ産業技術記念館も訪れ,非常に充実した研修となりました。

2023年01月16日(月)

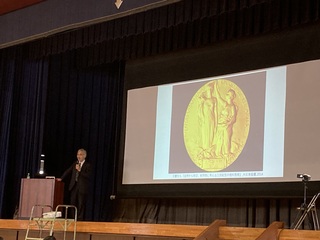

SSH科学講演会

SSH科学講演会を実施しました。

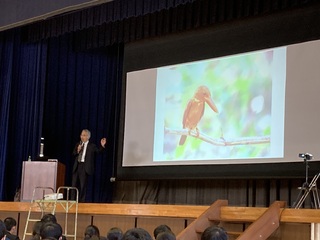

2年ぶりの開催となった今回は、本校SSH運営指導委員でもある日置光久先生を講師に招き「自然と科学から学びともに生きる」という演題でお話をしていただきました。

少年時代の実体験が後の自身の研究活動に生かされたこと、物事を考える際には「言葉」だけではなく「活動」を交えて進めることが必要であること、研究対象によって伝え方や考え方が異なること、「自然」という言葉が持つ意味とそれに対する考え方など、これまで先生が幅広い経歴の中で感じられた豊富な話題を伝えてくださいました。

また、ノーベル賞のメダルの裏面のデザインを用いて、自然と科学の関係性についても語られました。

日置先生は本校9期生。2年生が59期生ですので、ちょうど50歳離れた後輩ということに最初非常に驚いていらっしゃいましたが、その熱い想いはしっかりと生徒たちに届いたようです。

2022年12月19日(月)

九州大学アカデミックフェスティバル参加

本校2年生の4名が標記大会に出場しました。

4名は探究IIの活動で「バイオエタノール」に関する研究を行っており,今回はその成果について発表しました。

先日行われた鹿児島県SSH交流フェスタでもステージ発表をしたこの班は,そこで指摘や助言のあった部分について短い準備期間でしたがさらに研究を深めてきました。

当日は発表の結果,「参加者・視聴者投票賞」 を受賞することができました。この経験で学んだことを他の研究班にも伝えて,学校全体でより良い探究活動にしていってくれることと思います。

2022年09月30日(金)

8・9月の探究活動(全学年)

8・9月の各学年探究活動の取組・様子を紹介します。

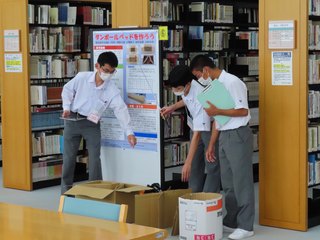

3年【探究III】

8月10日に鹿児島国際大学で開催された「高校生課題探究発表大会2022」に,探究III研究班から58B03班がポスター部門に参加しました。58B03班は,災害発生時に開設される避難所で避難者の「住」をサポートする「ダンボールベッド」についてこれまで研究を行ってきました。彼らにとって初の対外的な発表会参加となります。

▲実験で実際に使用したダンボールと部品(仕切りパターン)を持ち込み発表に臨む3人。開始直前まで打ち合わせを行っていました。

▲「ベッドとしての耐久力をどのようにして測ったのか」など,審査員や外部観覧の方々から多くの質問を受けました。

審査の結果,優秀賞を受賞しました。受験勉強と並行して発表の最終調整を行ってきた3人。発表前の緊張した様子から一転,笑顔が印象的でした。

2年【探究II】

各班,研究テーマに沿った活動を進めています。データ取得を進める班,協力機関にアポイントの連絡をとる班,実際に訪問する班。11月に予定されている中間報告会では,87班全てが進捗状況をポスターセッションで発表します。

▲表・グラフにまとめるため,これまでのデータを整理しています。

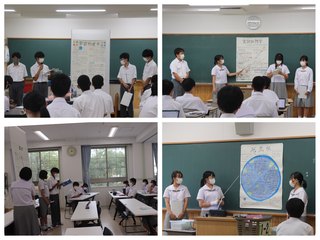

1年【探究I】

9月16日,学問探究学群別発表会を実施しました。(学問探究については,本ブログ記事とSSH特設ホームページ・探究Iカテゴリをご覧ください)

6月から,班で決定した学問について調査・まとめを行ってきました。練習を重ね,ついに発表のときです。

学群ごとに8つの会場で全85班が発表を行いました。

発表に対する評価は会場の生徒が行います。

▲今回はGoogleフォームから班の評価(採点)を提出しました。

翌週21日,各会場で最上位の成績だった班が代表決定発表会に臨みました。この会で上位成績だった班はSSH先端研究機関研修参加資格を得ます。

さすが決勝に進んだ班。どの班も堂々とした発表態度でした。審査結果は,1年生全員が発表動画視聴後に発表します。

代表決定発表会詳細は本ブログとSSHニュースでお知らせします。

【先輩の話を聞く会】

9月22日,鹿児島大学4年生の中村さん(54期)と名古屋大学博士課程所属の杉之尾さん(51期)が来校し,「SSH先輩の話を聞く会」が行われました。

理学,農学の研究に興味を持つ生徒を対象に大学での研究や生活などについて話がありました。

本校では,先輩と在校生が交流を通して学ぶ「21世紀型郷中教育」を目指しています。会の中では在校生から先輩へ鋭い質問が数多く発せられ,本校生の研究に対する意識の高さを感じることができました。この会の詳細もSSHニュースで改めてお知らせします。

2022年08月22日(月)

SSH特設ホームページリニューアル

本校SSH特設ホームページをこの度リニューアルいたしました。

▲鹿児島中央高校SSH特設ホームページ

各ページのタグ,バナー等からご覧ください。

▲鹿児島中央高校ホームページ

▲鹿児島中央高校ブログ

2022年07月22日(金)

4~7月の探究活動(全学年)

4~7月の各学年探究活動の取組を紹介します。

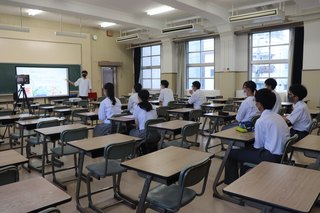

1年【探究基礎】

探究基礎の授業は,探究活動に必要な知識・技術を身につけることを目的としています。

4・5月,「探究活動とは?探究活動を行う意義とは?」について考えるオリエンテーションや図書館指導などを行いました。

6・7月,「科学的な考え方とは?」「課題研究テーマの作り方」について班活動で学習した他,Google社のアプリケーションを使った実習を行いました。

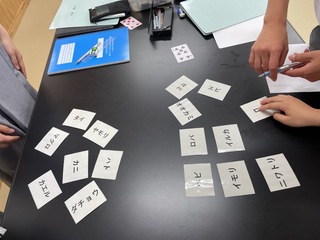

▲「科学的な考え方」で,生き物カードを使って三段論法を学びました。

▲「課題研究のテーマの作り方」で,SDGsに関する調べ学習も行いました。

▲スライド作成やファイル共有作業を実践し,また,クラス全員でGoogleMeet(ビデオ会議アプリケーション)を使ってみました。

1年【探究I】

2年次に行う課題研究の「過程」を学びます。前期は,興味・関心のある学問について調べ,ポスターにまとめて発表する「学問探究」を行います。

5月,「現在の自分」をテーマにアイデアマップを作成しました。

▲付箋に書いたキーワードを並べると,自分が興味のある分野が見えてきます。

▲クラスメイトのアイデアマップから新たな視点を得ることも。

今年度は「夢ナビ」プログラムを導入し,3,000以上の大学教授による講義動画から選択・視聴することで様々な学問に触れました。

6月,班編成を行い,各自インターネットや書籍などからテーマとした学問に関する資料集めを行いました。現在は調査内容をポスターにまとめる活動を行っています。

学群別・全体発表会は9月に実施予定です。

2年【探究II】

探究IIは1年次に設定したテーマの課題研究に本格的に取り組みます。今年度の探究II研究班は87にのぼります。4月以降の研究活動は,予算書で請求した物品を使って実験データの取得を開始したり,事前アンケートを作成・集計したり,研究の協力機関を探して連絡をとるなど各班様々でした。

秋の中間報告会では研究の進捗状況を発表します。

3年【探究III】

「SSH最終報告会」に向けポスター作成と論文作成を進めてきました。7月8日に実施した報告会では,全89班が研究の集大成をポスターで発表しました。

約1年半取り組んできた課題研究はこの発表会で区切りを迎えました。

3年【SSH先端研究機関研修】

7月11・12日,1年次に学問探究発表会で優秀な発表を行った班のメンバー9名が,延期になっていたSSH先端研究機関研修に参加しました。研修で九州大学筑紫キャンパス,九州国立博物館,ブリヂストン久留米工場,御船町恐竜博物館を訪問しました。

※すべて撮影許可を得ています。

研修に参加した生徒によると,それぞれの訪問先で刺激を受け見聞を広めることができたようです。

▲九州大学筑紫キャンパス研修でお世話になった島ノ江憲剛先生と。

8月以降も,本校のSSH事業や探究活動の様子をブログでお知らせします。

2021年12月21日(火)

SSH先端研究機関研修(1年)

12月9~10日,「学問探究」発表会で優秀な発表を行った1年生10名がSSH先端研究機関研修を行いました。

(「学問探究」発表会 参照記事:学問探究~最優秀班決定まで~(1年探究I))

研修では鹿児島大学研究室(理学部・農学部・法文学部・教育学部),株式会社藤田ワークス,種子島宇宙センター,鉄砲館,種子島高校を訪問し,種子島高校とは交流会も行いました。

▼研修先での様子。

詳細はSSHニュース23号をご覧ください。

2021年12月08日(水)

11月の探究活動(2年)

11月,2年生の探究活動で2つの大きな行事がありました。

まず,19日に鹿児島県SSH交流フェスタが霧島市で開催され,県内SSH校の代表が口頭発表とポスター発表でこれまでの研究成果を発表しました。

4月から本格的に課題研究を開始した2年生ですが,新型コロナウイルス感染拡大による分散登校期間などもあり,順調に研究を進めてこられたわけではありません。

そのような中でも,得られた研究成果をスライドやポスターにまとめた発表はどの班も堂々とした立派なものでした。

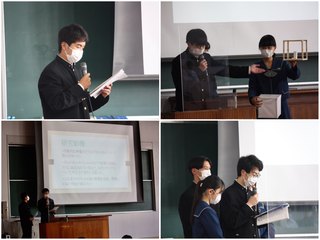

以下は発表資料準備やプレゼンテーション練習の様子と,フェスタ当日の様子です。

▲メンバー間で調整をしながら,より良い発表に向けて準備をしました。

▲当日。会場でも発表の順番が来るまで最終確認を怠りません。

▲ステージ発表の様子。

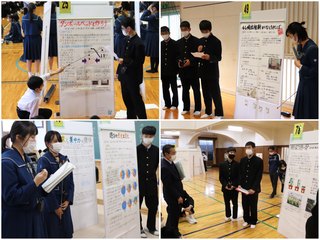

▲ポスター発表の様子。

詳細はSSHニュース第22号をご覧ください。

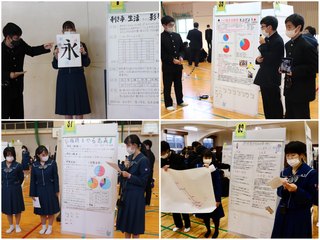

次に,26日に課題研究中間報告会を実施しました。2学年全ての研究班がこれまでの研究の経過を発表します。今回は会場を体育館・講堂・3階フロアに分散して行いました。

会場図と設置マニュアルを見ながら,発表に必要な物品の運搬・設置を生徒がすべて行いました。

設置,発表練習を終え,最初に3年生が観覧しました。上級生に対する発表でやや緊張していましたが,チームワークを発揮していました。

回数を重ね緊張が解け,1年生の観覧時間では更に良い発表となっていました。

閉会行事では,本校OBでSSH運営指導委員の日置光久東京大学特任教授から講評と鹿児島中央生へのメッセージをいただきました。

次回の探究IIの授業では,意見・アドバイスを受け,振り返りと見直しを行います。

2021年12月08日(水)

11月の探究活動(1年)

「探究基礎」の授業で,約1か月かけて「5つの実験」の演習を行いました。

物理・化学・生物・地学・環境の5つの分野について「計画→実験→まとめ」のサイクルで実施しました。

計画では,実際に実験道具一式に触れながら計画書を作成しました。

先生にアドバイスを貰いに行ったり,実験準備をしたり,自発的に行動する姿が見られました。

これらの実験で得たデータ・結果からレポートを作成し,まとめます。

「探究I」の授業では,研究班の編制が終わり,研究テーマの設定と計画書の作成が始まっています。

10月の全体オリエンテーションでは,「ここから研究計画書のチェック完了までは,思っている以上に時間がかかる。しっかりとした計画作りに励んでほしい。」と話がありました。

約1年半かけて行う課題研究の土台作りです。高校生らしい自由な発想を大切にしてほしいと思います。

▲寄り添い,見守っている先生方。生徒は対話を通して解決方法を模索しています。

▲先輩方の論文や全国SSH指定校の論文集を読む生徒たち。これまでどんな研究が行われてきたか知ることも大切です。

2021年12月07日(火)

SSHニュース第22号

SSHニュース第22号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2021年11月10日(水)

学問探究~最優秀班決定まで~(1年探究I)

前期(4~9月),1年生は探究Iの時間に学問探究に取り組みました。「学問探究」とは,世の中にある数多くの学問の存在を知り,その中から興味がある学問を選び調査・まとめを行う取組です。

調査内容は大型ポスターにまとめます。調査方法にインターネットや書籍を利用する他,大学の先生にメールで質問する班も見られました。

▲集まってメールの文章を考える班。このときメール送信のマナー等も学び,実践しました。

8月下旬の分散登校期間には教室黒板に「○○班へ。ここまで済ませました。次のところまでお願いします。」と伝言を残してコミュニケーションをとる班もあり,制限のある状況で見事なチームワークを発揮していました。

9月21日,学群・学類別の発表会が9つの会場で行われました。この日まで実施計画の変更が何度もあり,全員揃った練習が十分にできませんでしたが,どの班も堂々とした発表でした。

各学群で優秀な結果の班は本選へ進み,10月23日,決勝が行われました。

決勝の様子と最終結果はSSHニュース第21号をご覧ください。

なお,本選へ進んだ班のポスターは文化祭展示期間,1学年フロアに展示しています。

2021年11月01日(月)

SSHニュース第21号

SSHニュース第21号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2021年10月08日(金)

SSHニュース第20号

SSHニュース第20号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2021年09月21日(火)

学問探究発表会

本日午後、1年生が学問探究発表会を開催しました。

これはSSHに伴う学校設定科目の一つである「探究I」で行われていた『学問探究』の総まとめとなるもので、「教育学」や「スポーツ科学」「心理学」など様々なテーマについて調べたことをポスターを使って発表しました。

学問の概要の説明だけでなく、具体的な状況についてロールプレイで示した班や、大学教授に質問した内容とその返答を紹介する班など,多様な発表が行われました。

本来の計画では今日の発表会(学群・学類グループでの発表)で上位に選出された班は、1年生全体の前で発表を行う予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のためグループ発表のみとなりました。これについてはまた別の方法で1年生に還元する予定です。

後期の活動は2年生での研究に向けたテーマ設定が主となります。協力して物事を進めることや調べることなど今回の経験を生かして取り組んでほしいと思います。