02-05 SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

2020年07月07日(火)

ある日の科学部

本校ではSSH事業の一環として,科学部の活性化を推進しています。

3年生は集大成のSSH生徒研究発表会(今年度はオンラインによる開催)に向けて研究成果をまとめています。

「振動させたシャボン玉表面の観察」の研究は,1年生が引き継ぎます。

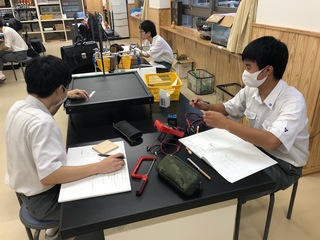

トンボの研究をしている2年生。風洞実験の装置を作っています。

3年生のアシスタントをしてきた2年生も,これから本格的に自分の研究を開始します。

こちらの1年生は何をしているところでしょうか。

「スーパーコンピューターの仕組みを研究するため,廃棄になったパソコンを分解しているところです」ということでした。

これからの科学部の活躍が楽しみです。

2020年07月02日(木)

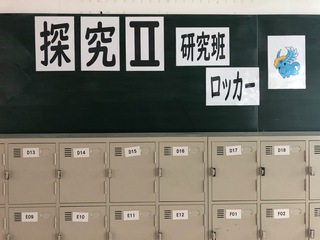

研究班ロッカー(2年探究II)

3階SSH推進室隣通路に「探究II」研究班ロッカーが設置されています。

実験結果・研究過程を記録したノート,参考資料,実験に使う物品などをここに保管します。

ロッカーは全研究班に用意されており,班メンバーは共同で使います。

それぞれ取り組んでいる研究が詰まっている空間です。

2020年07月01日(水)

探究III 最終報告会について

現在3年生が行っている探究IIIについて,以下の日程で最終報告会を実施します。

新型コロナウィルス感染防止のため,当初の構想とはだいぶ変わった形での発表となりますが,ぜひご来場の上,ご意見ご指導ください。

(本校SSHホームページには以前から載せておりましたが,こちらへの掲載が遅くなってしまいました。申し訳ございません。)【探究III 最終報告会】

日時:令和2年7月13日(月)~7月 31 日(金)

(土日祝日等は除く,外部向け公開は午後 のみ)

会場:鹿児島県立鹿児島中央高等学校 教室棟(本館南側)フリースペース参加対象:本校生徒,本校職員,生徒保護者,運営指導委員,

校外連携機関関係者,県内教育関係者等

(参加者はマスクの用意をお願いします。来校の際は事務室で

入校許可証を お受け取りください。)発表内容

・3学年の研究班 82 班 が ポスター掲示による発表を行う。

・各階フリースペースに約 20 班ずつ 約3日間 設置し,3週間かけて

ローテーションする。

(今年度は 新型ウイルス対策のため,口頭での発表は行いません。

研究内容の説明資料を配布します。)参加申込

参加をご希望の場合, 別紙様式により,メールまたは Fax で7月3日

(金 )までに 担当へご連絡ください。

最終報告会申込書[DOCX:14KB]2020年07月01日(水)

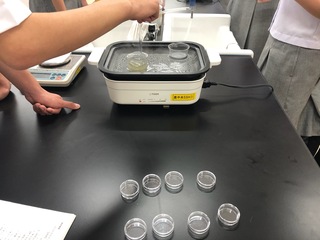

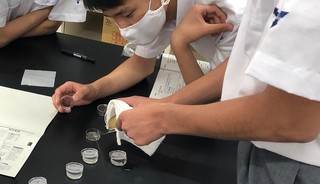

実験の準備風景(1年探究基礎)

1年生「探究基礎」の授業では,これから「5つの実験」の演習が始まります。

「5つの実験」では,物理・化学・生物・地学・環境分野の5種類の実験を「計画→実験→まとめ」のサイクルで実施します。

その中で生物分野の実験を行う班が,放課後に実験のための準備を行いました。微生物を採集するための培地を作っています。

慣れない作業ですが,皆で話し合い協力しながら進めていきます。

寒天は少量ずつ・・・

液体はガラス棒に伝わせて・・・(生徒)「明日の実験,うまくいく気がしない。失敗しそう!」

(先生)「実験というのは自分の思った通りにはいかない。でもそれは決して失敗ではないんだよ。」

という会話も聞かれました。自分たちで考えた計画ではどのような結果になるでしょうか。楽しみですね。

2020年07月01日(水)

SSHニュース第11号

SSHニュース第11号を発行しました。

なお,バックナンバーは本校SSHホームページで読むことができます。

ブログ左側のバナーにリンクがあります。ぜひご覧ください。

2020年04月21日(火)

探究Iオリエンテーション(1年生)

本日7限,講堂で1年生を対象に探究Iのオリエンテーションが行われました。

SSH指定校である本校では,1年次に「探求基礎,探究I」を学習します。探究Iでは学問探究を通じて自分の興味関心の幅を広げることからスタートします。

そこで今回は,『学問とはなにか?』を主な問いとして生徒に投げかけながら,探究Iでの活動について担当の先生から説明がありました。

本来はこの時期に「開眼ゼミ」として県内の大学生・大学院生を学校に招き,各自の研究成果等について生徒に話をする機会を設けるのですが,今年度は新型コロナウィルスの影響で実施できていません。

そこで今回は,本校職員の大学時代の研究内容や学習内容・学部学科を選んだ理由について話をしてもらい,少しでも今後のヒントになるような機会も設けました。

実際の活動開始は臨時休業明けからとなります。この時期を活用して自分自身の見聞を広めるなどして,充実した探究活動ができるよう期待しています。

2019年12月17日(火)

「SSHニュース」第9号

「SSHニュース」第9号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年12月17日(火)

「SSHニュース」第8号

「SSHニュース」第8号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年11月15日(金)

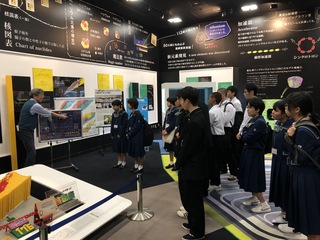

SSH先端研究機関研修

SSH先端研究機関研修を11月14日,15日の1泊2日で実施しました。

参加したのは,学校内の発表会やポスターセッションを勝ち抜いてきた1学年20名の生徒たちです。

理化学研究所(埼玉県和光市),東京大学(東京都文京区),国立科学博物館(東京都台東区)の3か所をまわり,日本が世界に誇る先端技術について学びました。

理化学研究所では,研究を支える先端光学素子開発チーム(理研試作工場)や,水冷のスーパーコンピュータ「皐月」を見学したり,イタリア人のマルコ・カソリーノによるJEM-EUSO望遠鏡の説明を聞いたりしました。東京大学では三四郎池や小柴ホール1階を見学したり,海洋の深層大循環の研究について丹羽淑博准教授から説明を聞いたりしました。

日本の持つ科学技術力にはもちろん,研究に携わる先生方の熱意に圧倒される2日間でした。2019年11月13日(水)

SSH交流フェスタ

11月8日,第1回鹿児島県SSH交流フェスタが宝山ホールで開催され,2年生が参加しました。

SSH交流フェスタは,錦江湾高校,国分高校,池田学園池田高校,鹿児島中央高校のSSH指定4校を中心とした合同発表会で,これまで取り組んできた研究の成果を各校から選ばれた班が発表しました。発表班以外の生徒も聴衆として参加し,活発な質疑応答が行われるなど県内SSH間の交流もなされました。

ステージ部門 発表

ポスター部門 発表

フェスタの詳細は次号SSHニュースに掲載します。

2019年11月13日(水)

「SSHニュース」第7号

「SSHニュース」第7号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年11月01日(金)

生徒理科研究発表会

本日,鹿児島県高等学校生徒理科研究発表会が宝山ホールで開催されました。

理数科や科学系部活動からの参加が多い中,本校からは科学部だけでなく探究活動の研究班も参加し,6つの班がこれまでの研究の成果を発表しました。

地学部門の発表。

審査員から出た質問に対し,全員で協力して答えていました。

化学部門の発表。

審査員の助言を受け,その場でメモを取り,これからの研究に活かそうとする姿が見られました。審査の結果,物理部門で発表を行った生徒が九州大会出場を勝ち取ることができました。

発表会を見たことさえ初めてという状況の中,参加者全員がよく頑張りました。2019年10月23日(水)

SSH科学講演会

本日7限,体育館でSSH科学講演会が行われました。

これは本校のSSH事業の一つで,今年度は理化学研究所から林崎良英氏と戎崎俊一氏を講師に迎え,「研究ノスゝメ」という演題でお話をしていただきました。

戎崎先生は「宇宙デブリ」に関するご自身の研究内容について,林崎先生は医学研究の分野から「AIがつくる未来の病院像」についてお話をされました。

講演というと硬いイメージがあるかもしれませんが,お二人は終始軽快なトークで図や写真を交えながら解説をされました。

また,専門用語や生徒が疑問に思いそうなポイントではタイミングよく追加で解説をされるなど,80分という時間があっという間に感じる講演会でした。

最後はそれぞれ「なぜ研究者となったか」についてもお話しいただき,生徒たちがこれから課題研究等に取り組むうえで示唆を与えていただいたと思います。

林崎先生,戎崎先生,本当にありがとうございました。

2019年10月11日(金)

SSH中間報告会

本日,体育館で2年生のSSH中間報告会が行われました。

探究活動でここまで取り組んできた内容について,またこれから最終報告までの展望について,ポスターセッション形式で発表しました。

他校の先生方や,留学生を含む大学生も参加して熱心に発表を聞き,生徒たちに質問をぶつけていました。

どうすれば聞く人に分かりやすく自分たちの研究の面白さを伝えられるのか,声の大きさや発表の技術などまだまだ未熟な点も多くあったということですが,これからこういう経験を積んでいく中で成長していってくれるものと期待しています。

最終報告会に向けて,より一層探究活動を深めていってほしいと思います。また,1年生も全員参加して先輩たちの発表を聞きました。

先輩たちの発表に興味をもち,またその内容に疑問をもった1年生もいたようで,これから始まる自分たちのテーマ設定のための貴重な機会になったと思います。2019年10月09日(水)

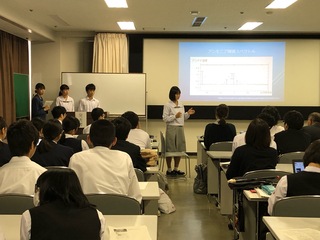

学問探究発表会(1学年)

本日6・7限,体育館で学問探究発表会が行われました。

生徒たちは,これまで毎週金曜の「探求I」の時間を活用して,自分たちの興味のある学問について調べ,ポスター等にまとめる活動を行ってきました。

今日は各クラスの代表者がパソコンを利用した発表やポスター発表に臨みました。

パソコンを利用した発表では,効果的に写真やイラストを活用して内容がより分かりやすくまとめられていました。発表者も緊張した様子でしたが,最後まで堂々と発表することができていました。

ポスター発表では生徒が自由に各ポスターの前に集まり,担当生徒から内容について説明を受けていました。

どのポスターの前にも多くの生徒が集まり,熱心に耳を傾けていました。

1年生は今後,本格的な探究活動に向けてまずはテーマ設定等に入ります。この学問探究で学んだレポートのまとめ方や資料の活用の仕方などをもとに,よい研究ができるよう期待しています。

2019年10月07日(月)

「SSHニュース」第6号

「SSHニュース」第6号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年09月13日(金)

「SSHニュース」第5号

「SSHニュース」第5号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年09月11日(水)

課題研究テーマ設定のための学年集会

本日7限目,講堂で1年生を対象に課題研究テーマ設定のための学年集会が行われました。

これまで1年生は,探究基礎や探究Iの時間を通じて「学問探究」や「現代の課題を考える」などの活動に取り組んできました。

9月からは「課題研究」として,各自が自由にテーマを設定して研究に取り組む活動が始まります。

今回の学年集会では「課題研究とは何か」「テーマはどのように設定すればいいのか」「今後のスケジュールはどうなっているのか」などについて,担当教諭から説明をうけました。

来週からは研究テーマを見つける活動が始まります。生徒の自由な発想から生まれるテーマに期待したいです。

2019年08月22日(木)

「SSHニュース」第4号

「SSHニュース」第4号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年07月16日(火)

「SSHニュース」第3号

「SSHニュース」第3号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年07月12日(金)

令和元年度 第1回 SSH運営指導委員会

第1回SSH運営指導委員会が行われました。

本校SSHの運営指導委員4名と県教育委員会から2名ご来校いただき,本校SSH事業の概況説明の後,協議や授業参観が行われました。今日の運営指導委員会の中で出たさまざまなご意見を今後のSSH活動に生かしていきたいと思います。

参加していただいた先生方,ありがとうございました。2019年06月07日(金)

「SSHニュース」第2号

「SSHニュース」第2号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年05月31日(金)

「SSHニュース」第1号

「SSHニュース」第1号を発行しました。

PDFファイルでご覧ください。

2019年04月26日(金)

学問探究の説明会

4月26日(金),1年生を対象に「学問探究」の説明会が行われました。

1年生は,週1時間の「探究Ⅰ」の時間を使って,5月から9月までの期間,「学問探究」を行っていきます。

何を調べるのか,どのような流れで行うのか,発表はどのように行うのかなど,研究を始めるにあたって大切なことについて説明を受けました。

全体で説明を受けた後は,昨年度先輩たちが作成した発表用のポスターを実際に見ました。

興味のある学問について調べることで学問の面白さを知り,探究活動の意欲を高めてくれることを期待します。2019年04月20日(土)

開眼ゼミ

4月20日(土),1年生対象にSSH事業の一環である「開眼ゼミ」が実施されました。

この企画は,大学院生や大学4年生を招いて学部学科で学ぶ学問や研究内容,将来の進路などについての話を聞き,進路意識や学習意欲を高めることを目的としたものです。

今年度は,鹿児島大学の工学部,理学部,農学部,水産学部の大学生が,27のブースに分かれて説明をしてくれました。

生徒は,2時間の間に4つのブースを選んで,話を聞きました。

生徒は,「知らなかったことを知ることができるとてもよい機会でした。」「土木に対する考え方が変わった。」「身近なもので,人間のための薬を開発できるというのは興味がわいた。」「どこの学科のブースもとても楽しそうに発表をしていて,好きなことを研究できる,学べるというのは素敵で魅力的なことだと感じました。」などと感想を述べてくれました。

今日の体験を,SSHにおける自分の研究や進路研究に活かしてほしいと思います。2018年11月20日(火)

SSH先端研究機関研修

SSH先端研究機関研修を11月15日,16日の1泊2日で実施しました。

参加したのは,学校内の発表会やポスターセッションを勝ち抜いてきた1学年15名の生徒たちです。

理化学研究所(埼玉県和光市),東京大学(東京都文京区),国立科学博物館(東京都台東区)の3か所をまわり,日本が世界に誇る先端技術について学びました。

理化学研究所では,113番元素ニホニウムを作り出した加速器やスーパーコンピュータHOKUSAIを見学したり,東京大学では,本校OBの日置先生にノーベル賞のメダル(小柴先生が受賞されたもの)を使って,科学を探究することの意義を教えていただきました。

日本の持つ科学技術力にはもちろん,研究に携わる先生方の熱意に圧倒される2日間でした。

2018年10月16日(火)

「現代の課題を考える」 学年発表会

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)活動の一環として,1年生が「現代の課題を考える」発表会を行いました。

これは,10のテーマに分かれて探究活動を行い,その成果を発表するというものです。

10のテーマとは,

「再生可能エネルギーの未来」

「越境する環境問題」

「生物多様性」

「農業・食糧問題」

「水」

「都市に集まる人々」

「人工知能」

「最先端の医療」

「自然に学ぶテクノロジー」

「宇宙開発」

の10テーマです。この発表会に向けて,生徒は4人一組の班に分かれて2ヶ月間ほど探究活動を行ってきました。

テーマごとに予選を行い,その中で1位になった班がそれぞれ発表しました。どの班も,それぞれのテーマからさらに一つの問題を掘り下げて提言をするという,内容の深い発表ができていました。

また,発表のしかたにも工夫がなされており,生徒は興味・関心をもって聞いていました。

今後の探究活動につながっていくことを期待します。2018年10月02日(火)

課題研究発表会(55期)

朝日子の時間を使い,2年生(55期)の課題研究発表会が行われました。

2年生は,前期を使って,自分たちで設定した課題をどう研究するかの研究計画をまとめてきました。

この研究計画を,まず9月末に各クラスで発表し,そこで選抜された代表が,体育館(理系)と講堂(文系)に分かれてポスターセッションを行いました。今回の発表会には1年生も参加しました。

1年生は,これからの探究活動のヒントを得られたのではないかと思います。2018年09月18日(火)

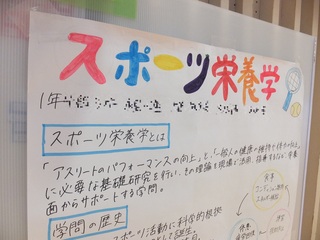

学問探究 学年発表会

本校は,SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の軸として探究活動の充実を掲げています。

本日は,1年生がいろいろな学問のことについて調べる『学問探究』の発表会を実施しました。

取り組んだ学問テーマは,数学・物理学・天文学・解剖学・スポーツ医学・法学・教育学・国文学そして心理学まで多岐にわたります。

9月上旬のクラス予選で決定した上位4チームの1位がプロジェクターを使っての口頭発表,2位~4位がポスター発表を行いました。口頭発表をした生徒に話を聞くと,「専門用語をどのように説明すればみんなに理解してもらえるか班で考えました。また,クイズなどを出題してみんなに興味をもって聞いてもらえるよう工夫しました。」と話してくれました。

ポスター発表をした生徒は,「たくさんのことを調べましたが,ポスターのスペースに納めないといけないのでレイアウトに苦労しました。」と言っていました。

発表を聞いた生徒は,「探究内容の質が高くてびっくりしました。質問にも的確に答えていて,内容の理解が深いなと感心しました。」と話してくれました。

今後の探究活動を深めていくにあたり,とても意義のある時間になったようです。

2018年09月14日(金)

SSH科学講演会

今年度指定されたSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として,九州大学大学院理学研究院教授の森田浩介先生をお招きし,講演をしていただきました。

森田先生は,原子番号113番目の新元素「ニホニウム」を発見するという,非常に大きな功績をお持ちの先生です。先生は,講演の中で,

「10年間で数え切れないほどの実験を繰り返して,得られた元素はたったの3個でした。見つからない間はひたすら準備をして待っていることしかできません。しかし,元素を捕まえて新元素として認定されることが決まった時は,『キターーーーーーーー!』と大きな喜びを感じました。粘り強さとあきらめの悪さがないと成功しないものだと思います。『今日はだめでも明日はできるかもしれない』と信じて待つ覚悟が大切です。また,新元素発見には競争相手(アメリカとロシアの研究チーム)がいたので頑張れました。装置の開発など,大勢の関係者が協力してくれたからこそ発見できたのだと思っています。」

と,研究について熱心にお話をしてくださいました。

講演後に生徒から「高校のときに物理が好きになったきっかけは何ですか?」と質問され,森田先生は,「物体の運動法則から実際の天体の動きまで計算で説明できるというところが面白いと感じて,一生の仕事にしたいと思いました。」と答えておられました。

2年生の女子に感想を聞くと,「自分が想像しているよりはるかにすごい世界があるんだなと思いました。研究に対するものすごい熱意を森田先生から感じました。」と話してくれました。

森田先生は,今後は119番目や120番目の新元素を発見する研究を続けるそうです。今後のご活躍を期待します。

森田先生,お忙しいところを誠にありがとうございました。